独自の5専攻融合型カリキュラム

最先端の学びが可能

理工学部

理工学部の特長

大和大学理工学部では、独自の理工学融合教育を通じて

従来の枠にはまらない画期的な教育を展開。

理工学の専門知識・技術のみならず、幅広い視野を持ち、創造性と発想力を発揮して、

これまでに経験のない問題の解決や、

これからの持続可能な社会実現に貢献する人を育てます。

CURRICULUM

5専攻融合型カリキュラム

独自の5専攻融合型カリキュラムで

産業界が求める幅広い知識・技術を修得。

情報系の学びも充実。

これまでの理工学部では、専門領域以外の学びを深める機会が少ないことが課題でした。しかし、これからの時代、新たな価値を生み出すためには、専門領域の壁を超えた幅広い知識、視野が求められます。そこで、本学ではあえて理工学科1学科の下に「生物生命科学専攻」、「数理科学専攻」、「機械システム工学専攻」、「電気電子情報工学専攻」、「建築学専攻」の5専攻を置くことで専門領域を融合して学べるようにしています。また、劇的なスピードで進化を続ける高度情報化社会に対応できるよう、すべての専攻で情報系の豊富な知識を身につけることができます。

他専攻から自由選択できる科目例(※一部抜粋)

数理科学専攻

- 生命科学と社会

- 分子生物学

- 細胞生物学

- 微生物学

- DNA生物学

など

生物生命科学専攻

- 生命科学と社会

- 分子生物学

- 細胞生物学

- 微生物学

- DNA生物学

など

機械システム工学専攻

- 力学

- 機構学

- 機械システム設計基礎

- ロボティクス基礎

- 機械システム工学特論

- 生産工学

など

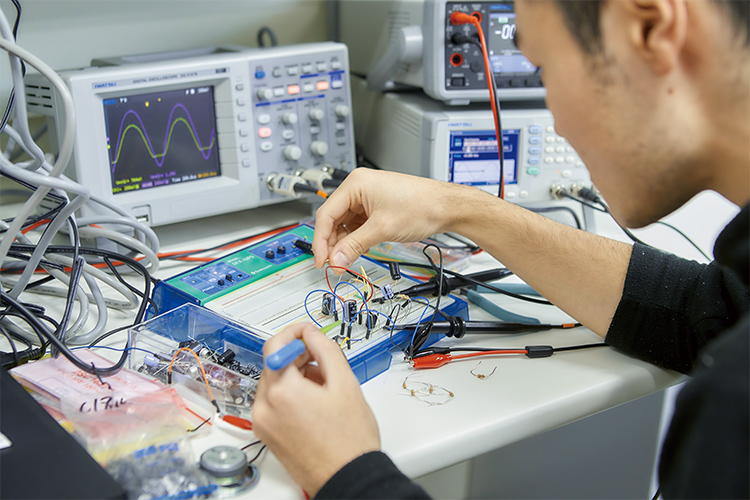

電気電子情報工学専攻

- 電磁気学

- 電気回路

- プログラミング基礎

- 物質科学基礎

- 情報通信ネットワーク

- 人工知能

など

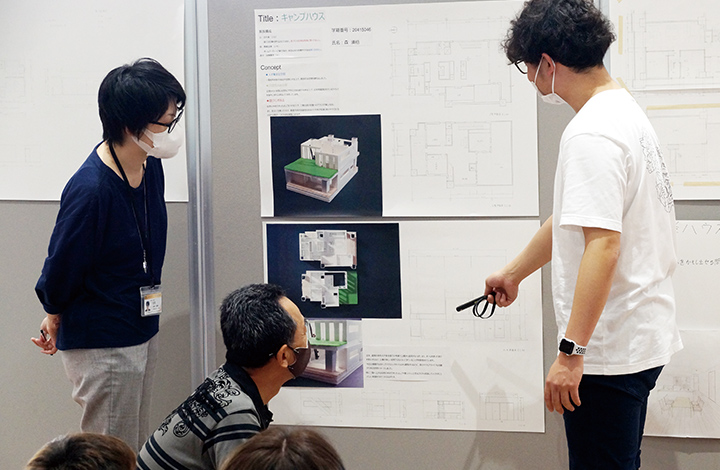

建築学専攻

- 建築学概論

- 近現代建築史

- 建築設備学

- インテリアデザイン

- 都市計画論

- 建築環境

など

専攻融合の学びが社会に出たあと活きる!

自動車メーカーで電気自動車を開発

エレクトロニクス化が進む自動車業界は、100年に1度の変革期にあるといわれています。電気自動車の開発には多様な分野を融合した専門技術を求められるため、最新設備がそろった大和大学の5専攻融合型カリキュラムでの学びを活かすことができます。

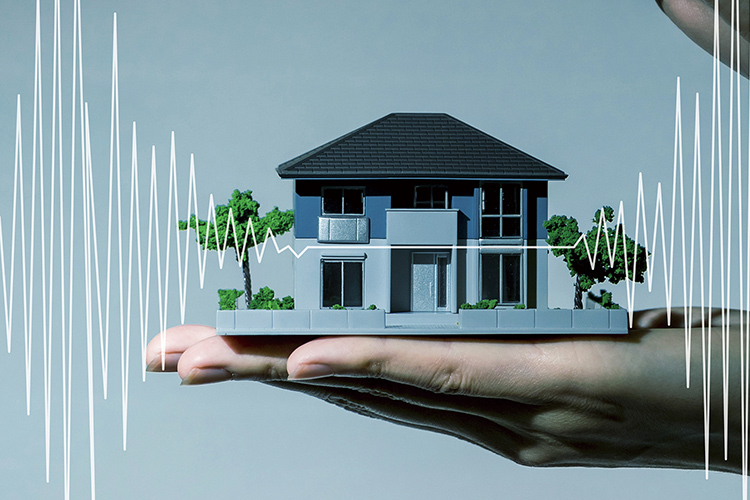

住宅メーカーで災害に強い家づくりに挑む

地震大国、日本。揺れに強い設計や構造が求められるのはもちろんですが、災害に備えて家自体に発電・蓄電機能を備えたり、万が一の際に人の存在を知らせるセンサーを備えたりと建物と人間の関係も多様な技術の融合によって進化していきます。

PBL (Project Based Learning)

理工学基礎セミナー

理工学実践演習

専攻の壁を超え協力して、

社会課題へ挑む。

1年次に開講する「理工学基礎セミナー」は、異なる専攻の学生が連携してチームを構成し、それぞれの専門知識や技術を使って、社会課題を解決できるプランを作成します。また、3年次に開講する「理工学実践演習」は、各専攻の学生同士でチームを構成し、各専攻の最先端技術を活用して、未来の理想とする持続可能な社会の実現に向けたプランを作成します。それらの活動により、課題発見力、解決力と共に、理工学の幅広い視野を身につけ、発表や討議によるコミュニケーション能力を養うこともできます。

例えば、「高齢化社会をさらに充実させるには?」をテーマとして設定。現在の高齢化社会が抱える問題点を各専攻それぞれの観点から洗い出し、専門知識・技術をあわせながら問題解決へのロードマップを作成。

自分が所属する専攻以外の学生と議論をすることで、これまで自分が持っていなかった新しい発想や考え方に出会うことがすごく刺激的です。一つのテーマに全員が夢中になって取り組むことで、チームとしての一体感が生まれます。社会人として必要不可欠なコミュニケーション力も自然と身についていくことを実感しています。

CHALLENGE PROJECT

チャレンジプロジェクト

学生の「挑戦したい」を

全力サポートする

チャレンジプロジェクト

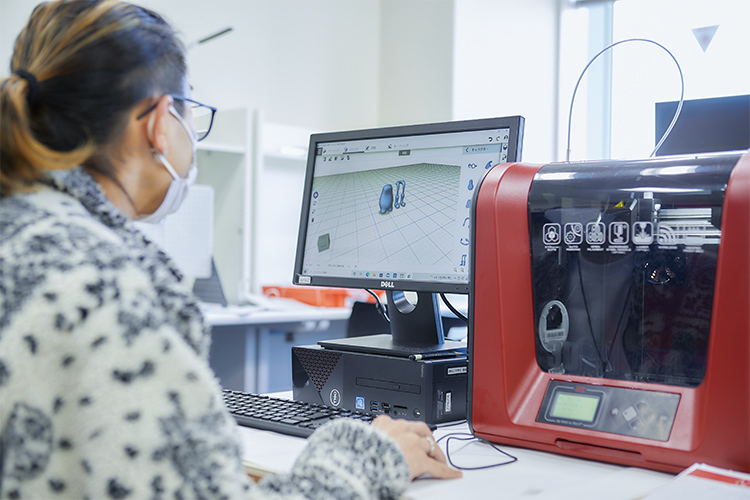

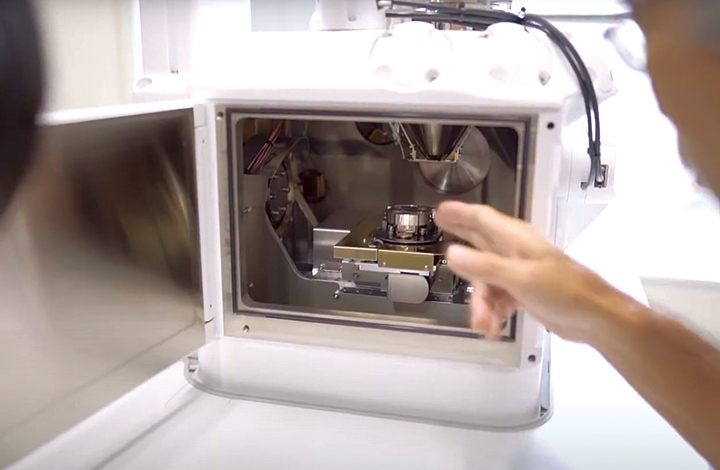

学生たち自らが探究したいテーマを企画し、受け身ではなく自ら学び取るプロジェクトです。チャレンジプロジェクトとして採用されたチームには、大学が必要な費用や場所を提供するほか、専属の教員がプロジェクトに必要な知識や技術をバックアップします。3DCAD、3Dプリンター、レーザー加工機など最新の機器を駆使して、仲間と連携してやりたいことを実現する貴重な経験になります。

VOICE

ロケットプロジェクトに

夢中で取り組んでいます!

数理科学専攻 4年

兵庫県立北須磨高等学校出身

仲間と共にロケットプロジェクトの活動をしています。ロケットの設計はパソコンを使って3DCADで行い、ロケット本体は3Dプリンターで製作しています。これまでに、分離機構を備えた2段ロケットやカメラを搭載したロケット、空力性能を実験するためのロケットなど、様々なロケットを製作してきました。ロケットの打ち上げは一筋縄ではいかないことが多く、特に、カメラ付きロケットは非常にたくさんの困難が立ちはだかりましたが、その困難を乗り越えて打ち上げを無事成功させ、カメラに上昇中の映像をおさめることができた時は、心から感動しました。

チャレンジプロジェクトの例

- CAD講習会

- 3Dプリンター

- ETロボコンの参加

- レーザー加工機による作品作り

- エンジン分解調査

- ドローン制御

- ロケットプロジェクト

- エコ建築プロジェクト

- 防災・減災プロジェクト

- マルチメディア研究プロジェクト

- 数理考房・理工学基礎プロジェクト

- ドローンを活用した人命救助研究プロジェクト

- 介護支援ロボット開発プロジェクト

- 吹田駅前都市開発プロジェクト

- 吹田市連携による企画力養成プログラム など

NEXT STAGE

国公立大学大学院への進学サポート

国内最高水準の研究を行う

国公立大学大学院と協力・連携。

有名企業・大企業の技術者、研究者のほとんどが国公立大学大学院から採用されるという実情があります。本学では学生の将来を真剣に考え、あえて自ら大学院を持たず、国公立大学大学院への進学を支援しています。

難関国公立大学へ毎年多数の合格者を輩出する

西大和学園の進路指導力

- 全国の大学院入試の傾向と対策を把握した上で、習熟度別講座を実施

- 学修サポートセンターを設置し、学生一人ひとりにきめ細かなサポート

- 2年次には就職希望者と大学院進学希望者でコースを分け、各進路に合わせた学びを提供

夢を叶えた先輩たち

東京大学大学院 工学系研究科

(滋賀県立玉川高等学校出身)

ゼミ内での活動、学外の建築コンテストなどを通してより自分の関心のある領域を掘り下げたいと思い、大学院進学を決めました。大和大学は大学院進学者に向けたサポートが充実しています。大学院試験で要求されるレベルの小論文の添削をはじめ、短時間でアイデアを構築させ、時間内に作図やプレゼンを行う即日設計の講評やそのテクニック指導など、やる気のある学生に対しては、その気持ち以上に応えてくれます。

また、自分が関心のある分野に合わせて、様々な研究室を紹介していただきました。さらに、定期的に最前線で活躍される専門家の講演会や座談会が開催され、とても刺激を受けました。将来は、近代の住宅の成り立ちや歴史を理解したうえで今の住まいを設計したいと思います。

国公立大学大学院と協力・連携

関西圏内の主要国公立大学大学院理工学系研究科と協力して、特別講座の実施や共同の基礎研究課題への取り組み等を行っています。現役の大学院生と一緒に研究活動を行うことで、学びのモチベーションが飛躍的に高まります。 これらの大学院は将来の有力な進学先のひとつとなりえます。

協力・連携実績大学院

- 大阪大学大学院工学研究科

- 大阪大学大学院基礎工学研究科

- 大阪大学大学院情報科学研究科

- 大阪公立大学大学院工学研究科

- 京都工芸繊維大学大学院

工芸科学研究科 - 奈良先端科学技術大学院大学

- 北陸先端科学技術大学院大学

- 兵庫県立大学大学院工学研究科

| 1年次 2年次 |

国公立大学大学院の見学や大学院の先生による本学への出前講義の実施など |

| 4年次 | 大学院研究室の協力のもと、卒業研究に取り組む |

MESSAGE

学部長からのメッセージ

未来の日本で、

テクノロジーをリードする人に。

豊かで安定的な社会・経済や人々の暮らしの快適さ、便利さ、安心のためには、新しい技術や産業を創りだし、発展させていくことが不可欠です。その担い手は、理工学の基盤的知識に裏付けられた科学技術の進展や社会との関わりに関する幅広く俯瞰的な視点を持つことが必要です。

本学理工学部は、理工学の基幹となる知識を基礎から積み上げつつ、最先端の科学技術、ものづくりの世界へ取り組んでいける理論・実務の両面にわたる力を培います。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME