アニメやマンガ、ゲームを活用し、

地方創生や地域活性化を実現

アニメやマンガ、ゲームを活用し、

地方創生や地域活性化を実現

増本 貴士准教授

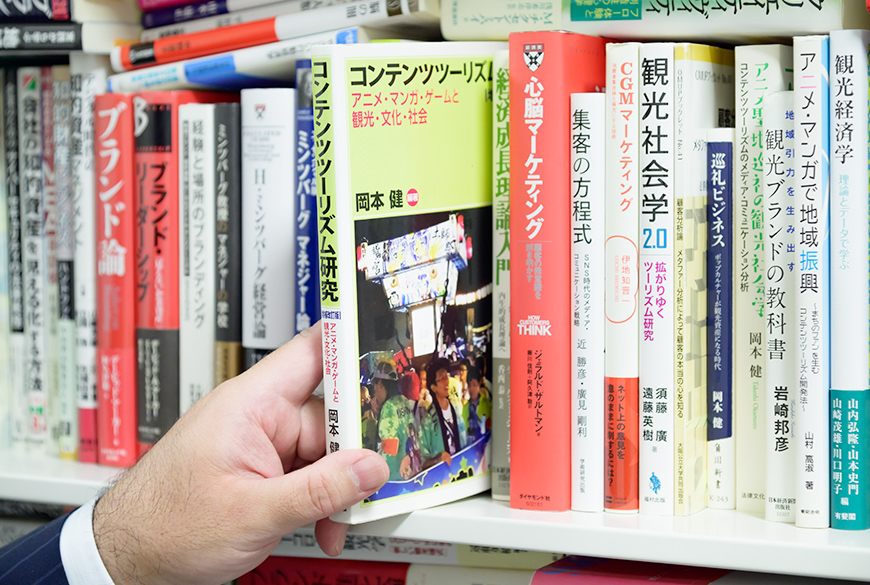

「コンテンツによる地域活性化」

をテーマにした研究

デジタルメディアやデジタルコンテンツなどの情報学、コンテンツツーリズムを中心とした観光学、地域振興や地域活性化に関連した都市経営学について、研究を行っている増本准教授。アニメやマンガ、ゲームなどのコンテンツによる地域活性化をテーマに、さまざまな取り組みを進めています。研究を通して、一人ひとりの「好き」を伸ばし、地域貢献につなげるヒントを学生たちに与えているのが特徴だと言えるでしょう。

アニメやマンガ、ゲームといった

コンテンツが地域活性化の起爆剤に

アニメやマンガ、ゲームをはじめ、日本には世界に誇るコンテンツがたくさんあります。それらを上手く活用して、地域活性化につなげる研究に注力しているのが増本准教授です。

「地域には、まだまだ知られていない魅力が埋もれています。アニメやマンガ、ゲームとコラボレーションすることで、それらにスポットライトを当てることができます。例えば、“コンテンツツーリズム”という言葉があるように、アニメの舞台地を観光することは、地域の観光促進に寄与できます」

また、地域の名産品のパッケージにアニメやマンガ、ゲームのキャラクターをデザインとして取り入れることで、プロモーション効果が期待できるといいます。

「東北の有名なお米ブランドの産地は、2008年に著名な美少女キャラクターのイラストレータとコラボレーションしました。キャラクターのイラストが描かれたパッケージのお米を販売して売れに売れました。これは、そのパッケージ欲しさに購入した新たな消費者を得たといえます。また、地域のデザイン会社がご当地アニメの著作権者から許諾を得てグッズを制作・販売し、このグッズも売れに売れました。さらに、イベントをご当地で開催し、日本全国から数百人のファンを集めて、地域に消費をもたらしました。こういった実例からもわかるように、アニメやマンガ、ゲームといったコンテンツは、地域活性化のひとつのきっかけ・起爆剤となり得ます」

増本准教授は、産学連携の取り組みをスタートさせるべく、創業100年以上の歴史を誇る老舗企業や観光関連企業等と、課題解決型学習(PBL)をベースに共同研究の道を模索しているところ。それが実現すれば、学生たちは大きな学びを得ることができるでしょう。

「その老舗企業は、すでに日本の人気アニメとコラボレーションしたオリジナル商品を販売しています。その商品は代々受け継いでいけるものですし、価値も高い。また、地域の観光資源を掘り起こして価値を付加することで、観光企画を立案・実施することができます。今後さらなる成長が期待できる、コンテンツ産業・観光産業のひとつだと言えます」

地域にクリエイティブ人材が増えれば、

より活性化が加速する

日本の若者の多くは、アニメやマンガ、ゲームといったコンテンツが大好きです。しかも、パソコンやインターネットなどの普及によって、自らコンテンツを制作するハードルも低くなっていると言えるでしょう。そんななか、増本准教授によると、若者が都会でコンテンツ制作の知識・スキルを学んだのちに地元で就職することで、地域活性化に貢献できるといいます。

「クリエイティブなスキルを活かし、地元の名産品に新たな付加価値を加えていく。例えば、デザインが得意な人が従来のパッケージを刷新して、瀟洒なパッケージにすることで、目を引く・手に取ってもらえる可能性が生まれます。名産品の全体的な良さと価格が釣り合っていくと、新たな消費者になってくれることを期待できます」

また、クリエイティブスキルがある人材が増えれば、そのノウハウや知識が蓄積され、化学反応によって新たなアイデアが生まれる可能性が高まっていくといいます。

「地域にクリエイティブ人材が増えれば、より地域活性化を加速させていけると思います。これは、ノーベル経済学を受賞した“ローマ―の内生的経済成長モデル”で説明できます」

増本准教授の講義では、実際にコンテンツを創造するだけでなく、どう価値づけするのか、どう保護するのかといった経済や法律の観点を含めて、コンテンツ活用の知識・ノウハウを吸収できます。また、コンテンツツーリズムを中心とした観光学に関する知見も得られるでしょう。

「学生たちはそれぞれの興味・関心に合わせて、さまざまなテーマで活動を行っています。コンテンツの創作活動に注力している学生がいますが、これはクリエイターエコノミーとして考察することができます。また、コンテンツツーリズムを理論とフィールドワークで深掘りしている学生、さらには、食べ放題をテーマに集客について事例研究をしている学生もいます」

海外の大学と一緒に、

サブカルチャーの国際的な研究にチャレンジ

社会学部の教員有志は現在、海外の卓越大学と連携し、サブカルチャーの国際的な研究を進めるプロジェクトを始動しようとしています。海外から日本のコンテンツを見ることで、新たな発見ができるでしょう。

「日本文化の研究が盛んな海外の卓越大学と連携しようとしています。先日はポーランド国のワルシャワ大学と結んで、日本を代表するサブカルチャー企業のCEOと担当責任者をお招きしてご講演を頂きました。その後、ワルシャワ大学の学生・大学院生とディスカッションを行いました。また、国際学会で教員や学生が英語で学会発表を行ったり、海外大学の教授達と日本文化の研究書を出版したりしようとしています。海外の卓越大学とサブカルチャーやコンテンツの共同研究ができる日本国の私立大学は、なかなかないでしょう。こういう画期的なことに、教員だけでなく学生も挑戦できるのが、大和大学の大きな魅力。そこから生まれる知見を教育・研究に活かし、学生たちにフィードバックしていきたいと考えています」

また、自分が好きなことを社会学という学問の対象にできるのも、社会学部の特徴です。特に、「好き」という気持ちは成長の原動力となります。

「私たち社会学部の教員は、学生たちの『好き』を伸ばす教育・支援を行っています。例えば、SDGsに取り組んだラーメンを作って販売する学生、地域活性化アイドル『Fizzy』の活動を行っている学生、島での食料アクセス問題の解決提案を行う学生、日欧での人材流入の比較研究をしている学生、ビュッフェの集客戦略を実践的に学んでいる学生、こういった学生たちを教育・支援しています。学生たちが学術学会で学生発表をし、教員が学生に賞を得られる程の教育・支援を行うことで、学生たちは数々の学会賞を受賞できました。『好き』を極めたい方にとって、大和大学の社会学部は理想的な環境だと言えるでしょう」

増本 貴士 准教授

関西大学総合情報学部卒業。文部科学省事業で奈良県立大学や宮城大学などの特任教員、中小企業庁事業実証機関の主任アドバイザーなどとして活躍。また、働きながら大阪市立大学大学院都市経営研究科博士後期課程へ。大和大学の非常勤講師を務めたのち、准教授となって現在に至る。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME