考古学と工学の融合によって、

歴史的事象の真実に迫る

考古学と工学の融合によって、

歴史的事象の真実に迫る

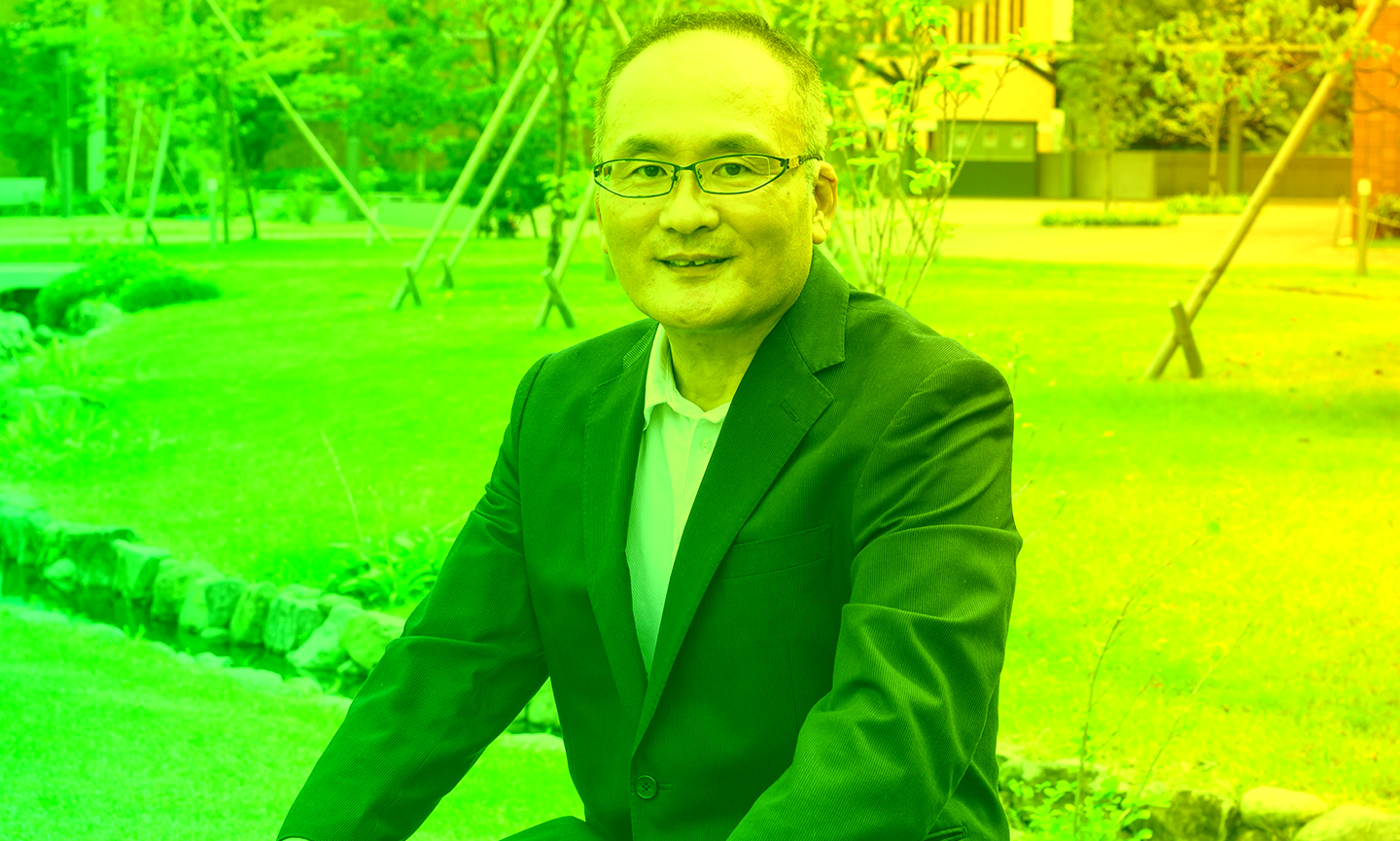

野々村 善民 教授

気象データを用いて過去から現在までの

確率降水量を明らかにする研究

野々村教授が手がけているのは、ある一定期間における特定の降水量の確率をもとに、流体数値シミュレーションを用いて水害の状況を明らかにする研究。考古学と工学の融合によって、歴史的事象の真実に迫っています。この研究は、異常気象が次々に起こる現代の都市インフラ整備にも役立てることが可能。過去から現在までの確率降水量を明らかにすることで、ゲリラ豪雨などから都市を守り、日本の未来にも貢献することができます。

戦国時代の一乗谷に河川氾濫対策の

都市インフラが存在していたことを証明

気象データを用いて、過去から現在までの確率降水量を明らかにする研究を行っている野々村教授。確率降水量とは、ある一定期間における特定の降水量の確率を示したもの。例えば、「10年確率降水量」といった場合、その地域で“10年に一度の割合で観測される大雨の量”を意味します。

「私が行っているのは、現在の気象データをもとに過去の確率降水量を明らかにし、流体数値シミュレーションを用いて歴史的事象の水害の状況を明らかにすることです」

野々村教授は、この研究を通して戦国時代に朝倉氏が支配していた越前の城下町・一乗谷にある城壁が、土石流災害を防ぐ日本最古の砂防ダム(砂防堰堤)であることを明らかにしました。

「当時の日本では薪が日常的に燃料として使われており、ほとんどの山が“ハゲ山”でした。そのため、少しの降雨でも河川氾濫などが発生していたと考えられます。ところが、『福井県朝倉氏一乗谷遺跡博物館』によると、山に囲まれた城下町・一乗谷で河川氾濫が発生したのは、1573年の1回だけとのことでした。また、その頃の日本の人口は1000万人に満たなかったのにもかかわらず、一乗谷の人口は約1万人。こういった事実から、戦国時代の一乗谷には河川氾濫対策の都市インフラが存在したのではという仮説を立て、研究をスタートしました」

「福井県朝倉氏一乗谷遺跡博物館」の協力を得ながら、野々村教授は戦国時代の一乗谷の街を3Dモデルで再現。次に、ある時間あたりの降水量に応じた3Dモデル上での水深などを計算できる流出解析を用いて、一乗谷川で河川氾濫が発生する1時間降水量を逆算していきました。

「流体数値シミュレーションと考古学を組み合わせることで、戦国時代に建造された城壁が敵の襲撃を防ぐ機能に加えて、河川氾濫を防ぐ砂防ダム(砂防堰堤)の役割を果たしていたことがわかったのです」

データで歴史的事象を裏付ける!

誰もやっていない研究だからおもしろい

野々村教授は同じような手法を用いて、戦国時代に難攻不落と言われた備中高松城を、羽柴秀吉が“水攻め”という奇策で攻略した史実が、データ的にも正しかったことを証明しました。

「考古学に工学を融合させることで歴史的事象に新たな視点からアプローチできることが、この研究の特徴です」

気象データや流体数値シミュレーションを用いながら、考古学と工学の融合によって歴史的事象の水害の状況を明らかにする手法を確立させた野々村教授。この研究のどんなところに、おもしろさを感じているのでしょう。

「私が手がけているのは、まだ誰もやっていない研究です。だからこそ、おもしろい。また、データで歴史的事象が裏付けできるのも、この研究の醍醐味だと言えるでしょう」

確率降水量や流出解析、氾濫解析などを用いることで,歴史的事象と水害の関係を明らかにすることに成功した野々村教授ですが、研究を進めるにあたって課題も少なくないといいます。

「今の課題は、研究対象としてふさわしい、水害による歴史的事象を見つけ出すことです。いろいろとアプローチを試みているのですが、『資料が少なすぎる』『大雨の回数が多すぎる』などといった理由で、越前の城下町・一乗谷や備中高松城の水攻めに次ぐ研究対象がなかなか見つかっていません。誰もやっていない研究なので、ふさわしい歴史的事象さえ見つけることさえできれば、学生たちは大学院に進学して博士号を取得することもじゅうぶん可能。もちろん、ノウハウは私が惜しみなく伝授します」

現在、そして未来の都市インフラの

構築の一翼を担うこともできる

この研究を通して野々村教授が目指しているのは、考古学の世界に流体数値シミュレーションなどの“工学的予測手法”を普及させること。それと同時に、過去だけでなく未来にも目を向けています。

「研究の最終目標は、過去から現在、未来までの確率降水量を明らかにし、降水量の増加による都市インフラの増強計画に取り組むこと。私の研究手法を用いれば市街地の内水氾濫の危険性を予測できるので、安全な都市環境の整備に活かすことができるでしょう」

内水氾濫とは、大雨が降った際に雨水が排水できずにあふれてしまう現象のことです。テレビのニュースなどで、マンホールから水が噴き出る様子を目にしたことがある人も多いはず。ゲリラ豪雨などの異常気象が次々に起こる今の時代、対策が急がれています。

「今の都市インフラの多くは、半世紀ほど前に整備されたものです。当時の雨量の1.5倍以上の雨が降る現代において、遙か昔に設計された設備では対応できなくて当然。この研究を通して、今の時代、そして未来の日本に即した都市インフラの構築の一翼を担いたいと考えています」

歴史的事象と水害の関係を明らかにすることから都市インフラの未来まで、野々村教授の研究手法は幅広く応用できるのが特徴です。しかも、教授はゼネコン時代にビル風の研究に携わり、市役所時代も幅広い分野の研究に携わってきたキャリアの持ち主。その下で学ぶことで、多くのことを吸収できるでしょう。

「私は高校時代、文系クラスでした。にもかかわらず、大学院修了後に一級建築士の資格を取得し、民間企業に在職中に博士号も取得できました。みなさんも楽しみながら真剣に学問や研究に取り組むことで、自分の可能性を大きく広げていけるはずです」

野々村 善民 教授

広島大学大学院工学研究科環境工学専攻修了。ゼネコンの技術センター勤務を経て、市役所に転職。その後、久留米工業大学工学部建築・設備工学科や、福井工業高等専門学校環境都市工学科の教授を経て、2024年4月に大和大学理工学部建築学専攻の教授となる。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME