要件定義の研究を通して、

ソフトウェアの品質を向上させる

要件定義の研究を通して、

ソフトウェアの品質を向上させる

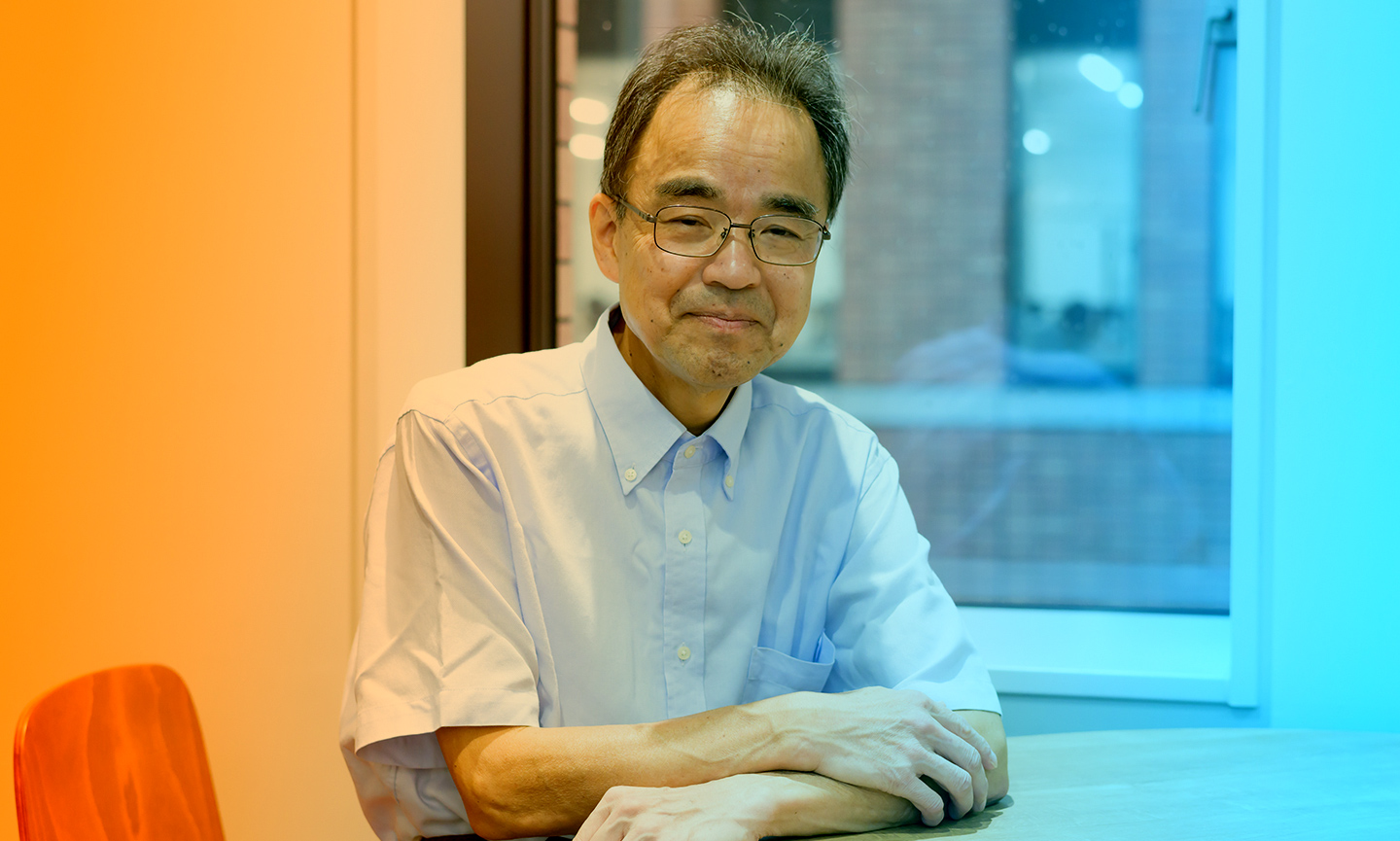

長野 伸一 教授

「コンピュータにやらせることを決める」

要件定義に関する研究

大手通信会社で、日本の通信技術の発展を支えるソフトウェア開発を手がけてきた長野教授。現場で働いていた頃に、ソフトウェアの機能や性能を決めるうえでもっとも重要なプロセスである、要件定義の大切さを再認識したそうです。それがきっかけで研究の世界に飛び込み、「コンピュータにやらせることを定義する」研究に注力。要件定義の効率化を実現するフレームワークや、要件の規模を自動的に測定する技術の確立を目指しています。

要件定義はソフトウェアの品質を

大きく左右する重要な工程

長野教授の研究テーマは、ソフトウェア工学。ソフトウェアの特性や生産方法を明確にし、信頼できる高品質のソフトウェアを手がけ、その生産を効率的に行う技術について研究しています。

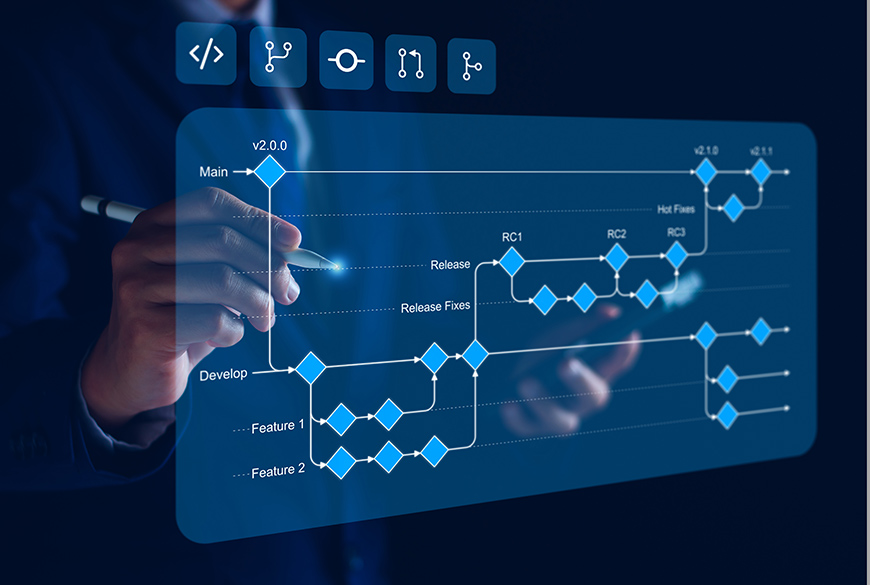

「ソフトウェア開発において特に大事なのが、『要件定義』という工程です。要件定義とは、手がけるソフトウェアがどんな機能を持つべきか、どんな条件を満たすべきかを決める上流工程のこと。最近では、コンピュータが私たちの生活のいろいろな場面で使われるようになり、システムも複雑になってきたので、要件定義の重要性がさらに増しています」

一般的にソフトウェア開発は、ユーザーのニーズをもとに要件定義を行い、設計・実装・テスト・導入という流れで進んでいきます。つまり、要件定義がブレてしまうと、ユーザーが求めるものとはまったく異なるソフトウェアができてしまうのです。

「『リンゴが欲しい』と言われても、デザートとして食べるのか、絵を描くために使いたいのかで、求められる要件は大きく変わります。デザートとして食べるのなら甘さや新鮮さを重視しなければならないですし、絵を描くために使うのなら形や色艶を重視しなければいけません。この例からわかるように、要件定義はソフトウェアの品質を大きく左右する重要な工程だと言えるでしょう」

また、要件定義を行う際はユーザーのニーズにただ応えればいい、というものではありません。すべての希望を聞き入れていけば、そのぶんコストが高くなってしまいます。

「私の研究室では、ソフトウェアでやりたいことに必要な要件を正確に決めるだけでなく、コストパフォーマンスなどを考慮しながら開発規模が適正かどうかを測定する技術の研究も行っています」

正確かつ完全な要件を定義できる

フレームワークを完成させたい

ソフトウェアに関する技術の進歩は目覚ましく、開発の最前線では設計・実装・テストといった作業の自動化が進んでいます。近年急速に発展を遂げているAI技術を活用すれば、製造の完全自動化も夢ではありません。

「コンピュータに何をやらせるかを決める要件定義は、人にしかできない仕事です。今後エンジニアの仕事は、『コンピュータにやらせるものをつくる』から『コンピュータにやらせることを定義する』へとシフトしていくはず。つまり、要件定義に関する高度なスキルがあれば、いくら時代が変化しても市場価値の高いエンジニアとして活躍できるのです」

ただ、長野教授によると「コンピュータにやらせることを定義する」ことは、非常に難易度が高いそう。

「ITスキルに加えて、そのソフトウェアを導入する業界の業務知識が欠かせません。また、ユーザーから真のニーズを引き出すためには、コミュニケーションスキルが必要になります。さらに、開発はチームで進めていくので、リーダーシップやマネジメント能力も求められるでしょう」

長野教授の研究のゴールは、正確かつ完全な要件を定義できるフレームワークを完成させること。また、要件定義のなかには、自動で行えるものや自動で行ったほうがいいものがあります。例えば、つくろうとしているものがどれほど大きくて複雑かを、正確に知る作業がそのひとつ。そのため、要件の規模を測定する技術の自動化にも力を注いでいます。

「要件定義を、すべて人の手でやる必要はありません。面倒で単純な作業はコンピュータに任せ、人間はやりがいや達成感を得られる作業に集中すべき。そのためにも、要件定義を効率的に行うためのフレームワークや、自動で要件の規模を測定する技術を開発する必要があると考えています」

要件定義の研究を通して得られる

問題解決能力や人間力は大きな強みに

超高齢社会を迎えた日本では、労働力不足が社会問題となっています。その解決に大きく貢献できるのが、IT技術だと言えるでしょう。なかでも、開発の上流工程である要件定義は、ソフトウェアの機能や性能を決めるうえで、もっとも重要なプロセス。長野教授のもとで学び、習得したスキルは、社会人になってから大きな武器になるはずです。

「変化が激しい今の時代は、さまざまな問題が発生し、その状況は刻々と変化しています。社会課題を解決するためには、テクニカルスキルとヒューマンスキルをバランスよく身につけ、社会に活かすことが大事。そんな人材になるためにも、要件定義の研究を通して得られる問題解決能力や人間力が、きっと強みになるはずです」

大和大学の理工学部では、自身の専攻にとらわれることなく、幅広い知識を身につけた総合的なエンジニアの育成を目指しています。例えば、専門分野以外の授業を受けることも可能。長野教授によると、要件定義のスキルを磨いていくうえで、そういった環境は大きな魅力だといいます。

「すでにお話ししたように、要件定義を行うためにはユーザーの業界の業務知識が必要になります。大和大学ではIT以外の幅広い領域の知識を身につけられるので、私の研究と高い親和性があると言えるでしょう」

大手通信会社時代、200~300名の部下のマネジメントを手がけていた長野教授。意外にも、そのときの経験が今の仕事にダイレクトに活きているのだとか。

「一人ひとりにしっかり寄り添って目標設定を行い、ゴールまでのロードマップを作成してあげれば、若手エンジニアたちは大きく成長を遂げました。この育成ノウハウは、学生への指導にも役立っています。企業にいた頃と同じで、自分の教え子たちの成長を間近で見られることが、私のモチベーションの源です」

長野 伸一 教授

大学卒業後、大手通信会社に就職。30年以上にわたって、日本の通信技術の発展を支えるソフトウェア開発に携わる。1000~2000人規模のビッグプロジェクトや、200~300名の部下のマネジメントを経験。働きながら博士号を取得し、現在は学生たちの指導にあたる。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME