『撰集抄』『西行物語』の研究を通して、

歌僧・西行の魅力に迫る

『撰集抄』『西行物語』の研究を通して、

歌僧・西行の魅力に迫る

礪波 美和子教授

『撰集抄』『西行物語』など、

歌僧・西行に関する作品の研究

後鳥羽院に仕える武士として活躍したのちに出家し、各地を巡りながら自然や人の心を詠んだ西行。礪波教授は、歌僧として名高い西行に関する『撰集抄』や『西行物語』を研究し、「西行学会」の立ち上げにも携わるなど、学内外で幅広く活躍しています。研究の原動力は、「もっと西行について知りたい」という熱い想い。奈良絵本の『西行物語』を見るためにパリ国立図書館にまで足を運ぶなどし、西行の魅力を追求し続けています。

さまざまな『西行物語』を分類し、

その相互関係や展開の違いを明らかに

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した、歌人であり僧侶でもある西行。もともとは武士でしたが、出家して日本中を旅しながら多くの和歌を詠み、『新古今和歌集』には最も多くの歌が収められています。学生時代から長年にわたり、西行の研究を行ってきた礪波教授。調べれば調べるほど、深みにハマっていったといいます。

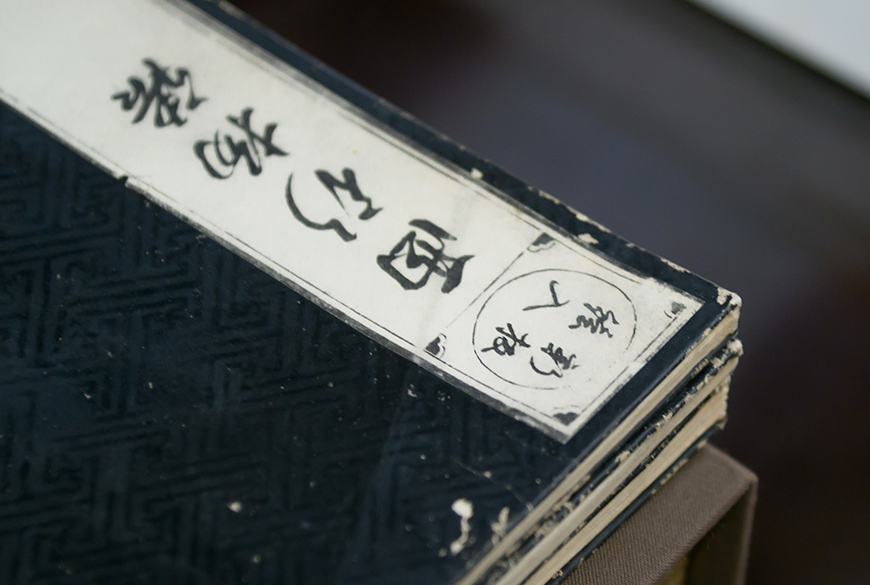

「研究で主に扱っている作品は、語り手を西行に仮託した説話が多く収められている『撰集抄』や、西行の生涯を描いた『西行物語』。作品をベースに、西行の和歌に関する研究も行っています」

礪波教授は、『西行物語』が西行の和歌から派生して描かれたと考え、その仮説を証明するために研究をスタートさせました。ところが、『西行物語』には複数の種類があり、時代や編者によって内容にも違いがあるため、研究は困難を極めたそうです。

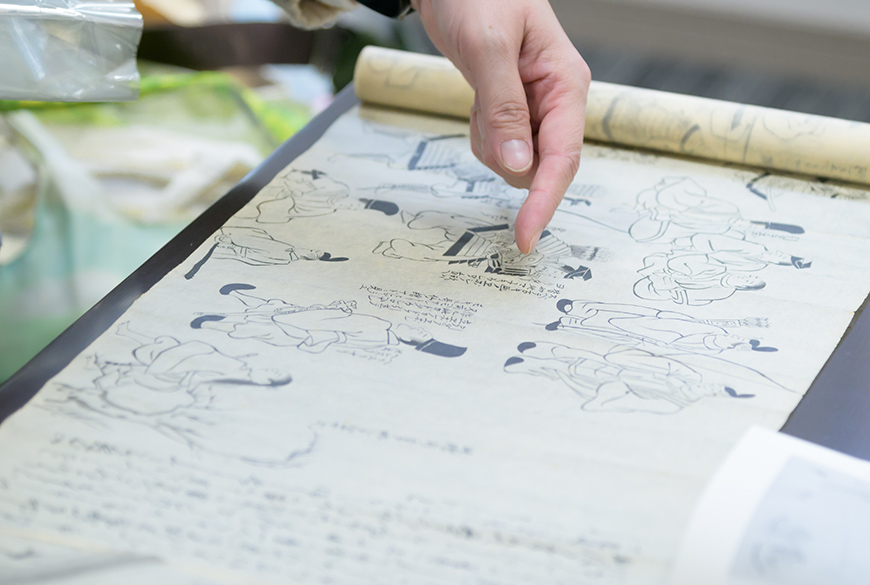

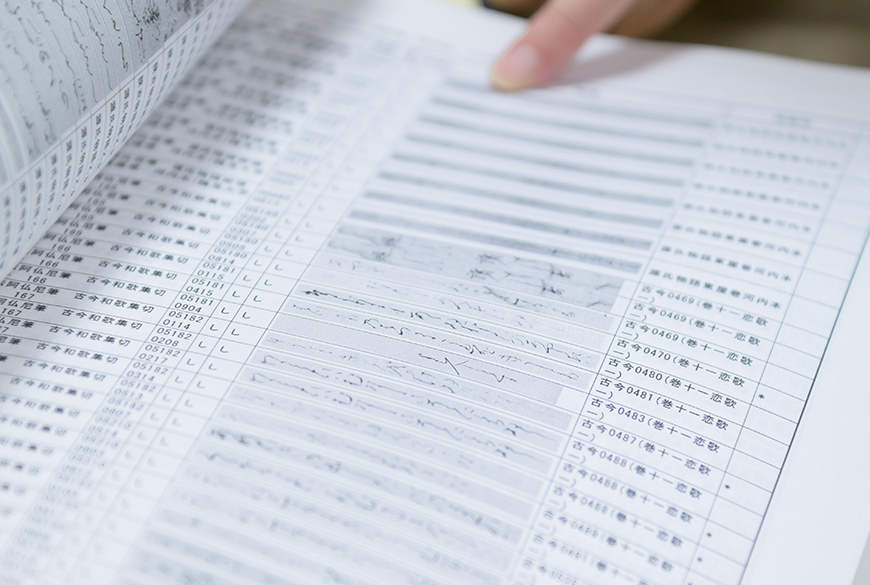

「私が行ったのは、『西行物語』に関する多様な写本と版本を調査し、その相互関係や展開の違いを明らかにすることです。物語の内容、文章の長さ、表現方法などによって分類し、さらに各作品に登場する和歌の出典を調べ、それぞれの内容や特徴を比較、検討していきました」

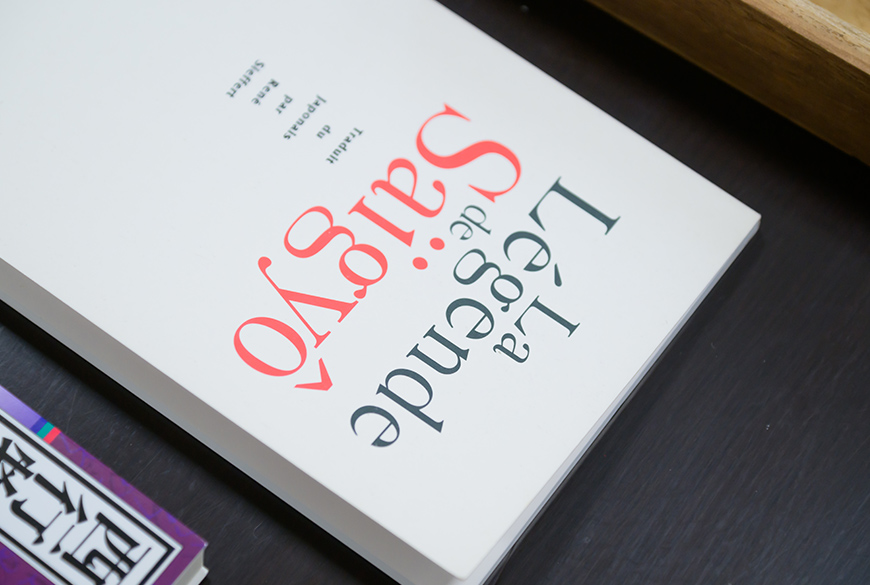

フランスで奈良絵本の『西行物語』を見るために、パリ国立図書館にまで足を運んだという礪波教授。後から手を加えられたものではない、『西行物語』の原形にあたるものを見つけたいという想いを抱いていたものの、研究を進めれば進めるほど無理だという気持ちが強くなっていったのだとか。

「和歌の異同を重要な手がかりとし、さまざまな『西行物語』を分類しましたが、西行の和歌から派生して描かれたとは断定できません。当時の資料が完全に残っているわけではないため、反対意見を持つ学者との議論は平行線に終わると感じたのです」

もっと西行について知りたい

という想いが研究の原動力に

礪波教授が手がけているのは、明解な答えが得られない研究。けれども、『撰集抄』や『西行物語』を通して、西行の魂に触れられることが楽しいといいます。

「後鳥羽院から『生得の歌人』と評された歌僧・西行の和歌には、独特の趣があります。『新古今和歌集』には、最も多い94首が収められました。技巧を凝らした藤原定家らの和歌とは異なり、素朴な西行の和歌には、味わい尽くせないおもしろさがあります。また、答えが見つからないからこそ、『もっと西行について知りたい』という想いが、私の原動力になっているんですよ」

『西行物語』には、西行が全国を旅しながら巡った土地でのエピソードがたくさん描かれています。それをもとに現地を訪れ、当時の情景を想像することも楽しみのひとつだとか。

「東北にある白河の関にまで、足を運んだこともあります。田舎の風景は、おそらく当時と変わらない部分も多く、西行が見たであろう風景を目にするのが楽しくて仕方ありません。なかでも親近感を覚えているのが、私が高校時代を過ごした天王寺に関する和歌。私にとって、この研究は半分趣味のようなものなんですよ」

礪波教授は、今から約15年前に誕生した「西行学会」の立ち上げに携わり、2017年から現在まで委員活動を続けています。2024年8月に開催された「第15回 西行学会」のシンポジウムでは、「『西行物語』のデジタル化―次世代への継承に向けて―」というテーマでコメンテーターを務めました。

「私と同じように、西行について研究を行っている方々と一緒に和歌にまつわる土地を訪れたり、西行に関する研究成果を発表し合ったり、博物館などとのコラボレーションで講演を行ったりと、活動内容はさまざま。それまでは一人で地道に研究を進めていましたが、同志ができてとても心強く、大きな刺激を受けています」

古典に対する学生たちの

苦手意識を少しでも払拭したい

普段の講義では、『源氏物語』『枕草子』『方丈記』などの代表的な古典作品も扱っている礪波教授。古典に苦手意識を持つ学生が多いため、少しでも興味を持ってもらえるように工夫しています。

「例えば、和歌や物語にちなんだ地名が出てくると、そのスポットについて紹介。近松門左衛門の『曽根崎心中』に登場するお初天神は、梅田の曽根崎お初天神通り商店街にある神社だとわかるだけで、親近感が湧きますよね。しかも、古典に想いを馳せることで、いつも見ている風景が違って見えると思います」

また、古典を読み解くなかで、当時の言葉を現代語でどう言い換えられるかを、学生たちに考えてもらっているそうです。

「学生が200~300人もいれば、言葉の解釈はさまざまです。自分と異なる視点に触れられるのが大きなメリット。毎週、意見交換をすることで、さまざまな物事の見方があることを学ぶことができます。 特に、今の学生たちはコロナ禍の影響で、多感な時期に他者と自由にコミュニケーションが取れませんでした。そのせいで、自分の意見がすべてだと思い込んでしまっている学生もいるんですよ。そんな彼らが、他の学生の考え方や価値観を知ることは、人としての視野を広げるうえでとても有効だと感じています」

礪波教授が目指しているのは、古典の魅力を多くの学生に伝えること。古典文学は一見とっつきにくいものの、現代社会にも通じるテーマが多く、慣れればおもしろいのだとか。

「古典を難しく感じている学生が多いのですが、古典にはさまざまな処世術が詰まっています。つまり、古典を学ぶことは人生を学ぶこと。人生に行き詰まったときに、過去の人々がどう対処していたのかを知れることが、古典を学ぶ最大の価値だと言えるでしょう。また、古典を読む際は古語のままで理解する必要はありません。現代語訳でも、さらにはマンガでも、その魅力をじゅうぶんに感じ取ることができます。少しでも興味を持ってくれる学生が増えるよう、これからも古典の魅力を伝えていきたいですね」

礪波 美和子 教授

奈良女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻単位取得退学。博士(文学)。複数の大学の非常勤講師や大谷大学の特別研修員、奈良女子大学の助手、助教などを経て、2014年に大和大学の准教授へ。2018年からは教授として活躍している。「西行学会」「仏教文学会」の委員やNHK文化センターの講師としても活動中。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME