マイコン応用計測の技術を駆使し、

より暮らしやすい社会へ

マイコン応用計測の技術を駆使し、

より暮らしやすい社会へ

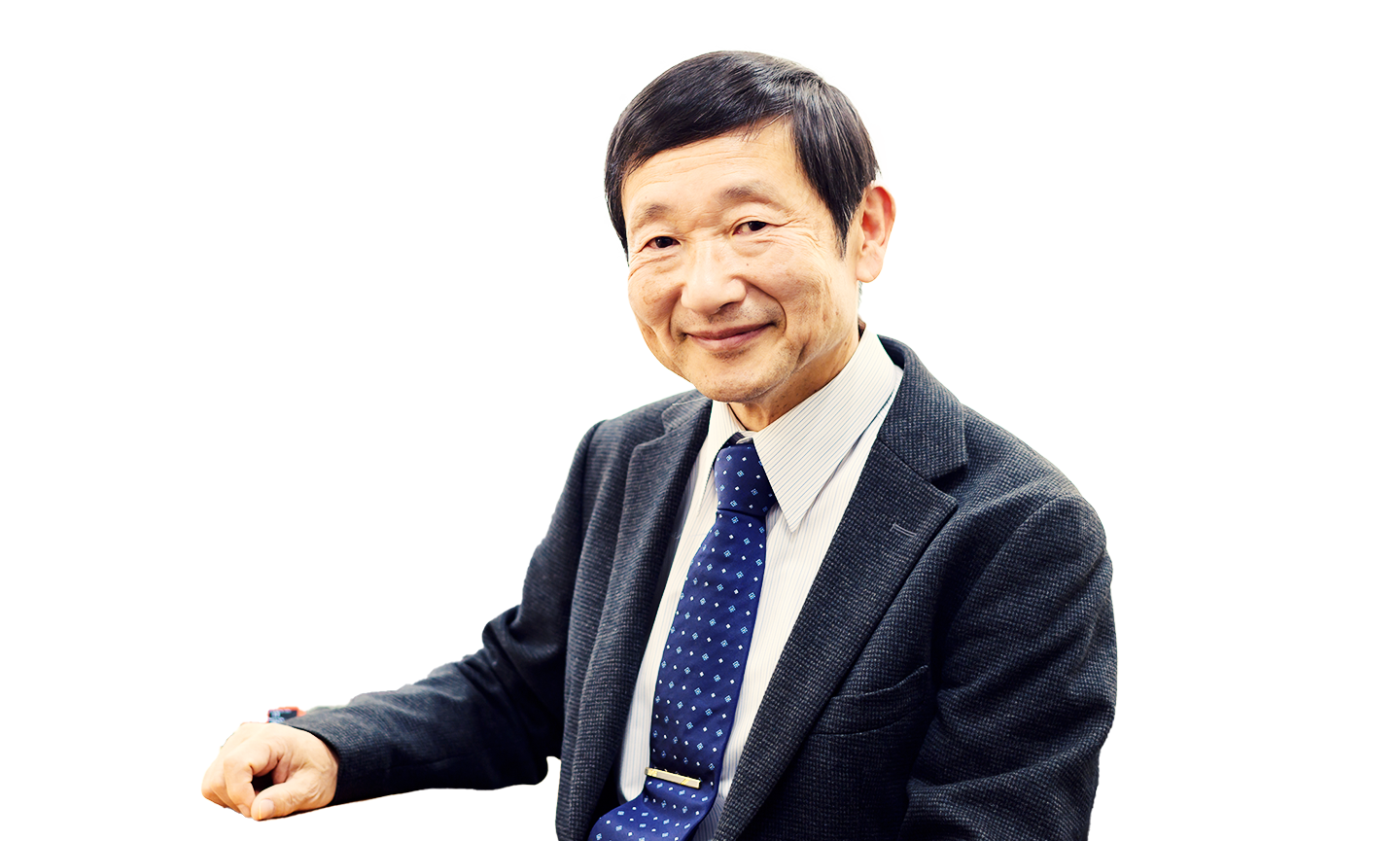

鹿間 信介 教授

センサーで生体信号などを検知し、

マイコンで処理して可視化

電気機器や光機器のエキスパートである鹿間教授は、長年にわたってマイコン応用計測や画像認識・処理の研究に携わってきました。自身の研究室を「電子光機器研究室」と名付け、学生たちの自由な発想を尊重しながら、一人ひとりの研究の成功をサポートしています。人々の暮らしの身近なところで幅広く活用できる技術だからこそ、無限の可能性が広がっており、学生たちの研究のフォローを通して、大きなやりがいを味わえるそうです。

アイデア次第で、

マイコン応用計測の可能性は無限大

「電子光機器研究室」というユニークな名前を掲げ、身近な電子機器や光機器を使ってさまざまな研究を手がけている鹿間教授。近年は特に、マイコンを用いた応用計測に力を注いでいます。

「センサーを使って生体信号や環境情報を検知し、それをマイコンで処理して可視化するというものです。もともとは、敵の戦闘機などを捉える目的で研究が進められた軍事技術。1メートル先にある物体のわずか10ミクロンの動きまで検知できる、非常に優れた技術です。こうした技術を応用し、日常生活に関連する身近なテーマを研究対象にできることが、『電子光機器研究室』の大きな特徴だと言えるでしょう」

例えば、ある学生は子どもの車内置き去り事故を防ぐためのツール開発にチャレンジ。マイコンとレーダーを活用し、生体信号を検知することで、車内に人がいるかどうかを外部から判別できる技術の開発に挑戦しています。

「高性能のミリ波レーダーを使えば、車内にいる人の心拍数や脈拍数といった生体信号を特別な器具を装着することなく検出することが可能になります。たとえ、小さな子どもがシートの下で寝ていたとしても、その存在を確認できるため、置き去り事故を防ぐことができるのです」

センサーで生体信号を取得してマイコン処理で可視化する技術は、一人暮らしの高齢者の見守りにも適しているといいます。

「高齢者の見守りアイテムとして、代表的なものにカメラがあります。けれども、プライバシーの観点から設置を嫌がる方も多いでしょう。そんななか、センサーとマイコンを活用すれば、心拍数や脈拍数といった生体信号をキャッチすることで生存確認ができるのです。また、センサーで睡眠時の体表面の微小なゆれから呼吸情報を抽出し、睡眠時無呼吸症候群に関する研究を進めている学生もいます」

学生たちの主体性を尊重し、

あくまでサポート役に徹する

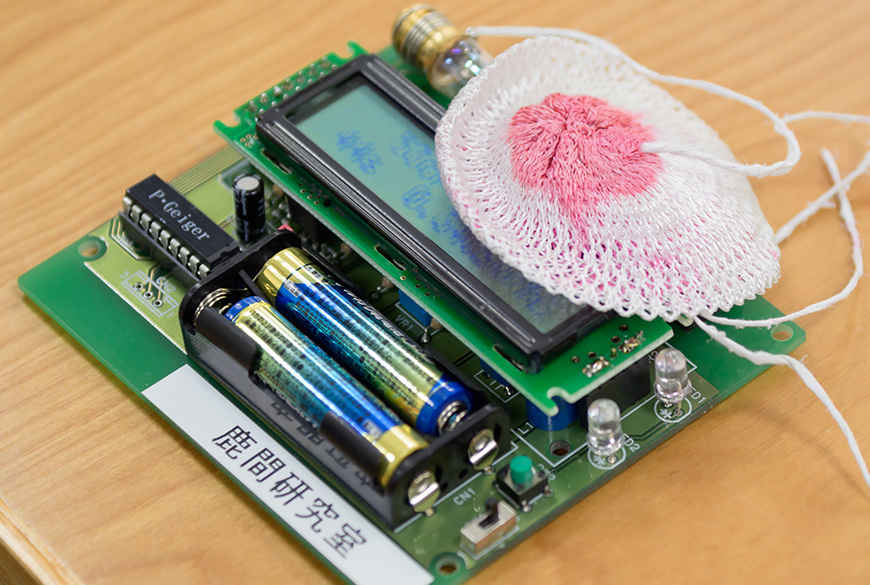

マイコンを用いた応用計測技術を活用し、放射線量を測定するための「ガイガーカウンター」を手がけることもできるそうです。

「『ガイガーカウンター』は、“ガイガー・ミュラー管”と呼ばれる管のなかを放射線が通過すると、管内のガス分子がイオン化して電流が発生し、そのパルス電流の発生回数をカウントすることで放射線量を測定する仕組み。2011年の東日本大震災による原発事故の直後に、自作の『ガイガーカウンター』を使って、さまざまな物質の放射線量を測定する実験を行いました。その結果、健康に害はないものの、カリウムを含む塩からは自然界の約1.3倍の放射線が放出されていることなどがわかっておもしろかったです」

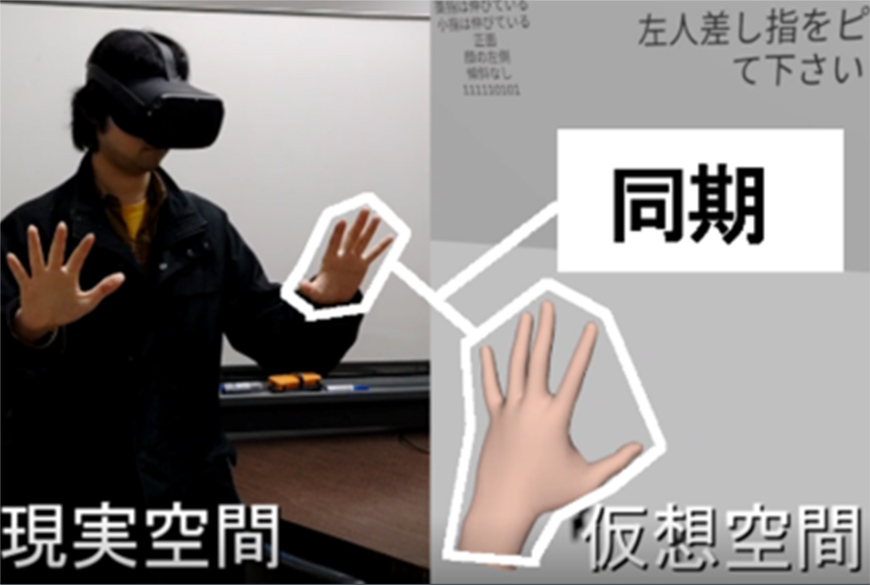

また、「電子光機器研究室」では、VRやARといった最先端技術に触れられる機会もあります。鹿間教授が前の大学に在籍していた際、ある大学院生が手話のティーチングシステムを開発。国際的な学会で発表を行い、大きな反響を呼んだそうです。

「頭に装着したゴーグルに手話のお手本が表示され、それを真似て手話のポーズを取ると、その精度が点数で評価されるという仕組み。ゲーム性が高いため、楽しみながら手話を学ぶことができます」

鹿間教授の「電子光機器研究室」では、学生たちが自分のアイデアを活かし、思い思いにモノづくりに取り組んでいます。

「研究テーマを決める際、基本的には学生たちの主体性を尊重しています。主役は学生たちで、私はあくまでサポート役。彼らが授業で学んだ知識を、研究や実験を通じて実務に活かせるよう、しっかりとバックアップしたいと考えています」

学生の興味を引き出し、

成長を促すことが私のミッション

長年、電気メーカーの研究所に所属し、光機器の研究に携わってきた鹿間教授。会社ではその分野の第一人者として、社内勉強会などで若手社員の指導も行っていたそうです。その経験がきっかけで、教えることの楽しさに目覚め、52歳のときに博士号を取得。第二のキャリアとして、教育者の道へと進みました。

「企業で若手社員を指導するのも、大学で学生を教えるのも基本的には同じ。自分の教え子たちが、多くの学びを通じて興味を広げながら成長していく姿を見ることが、私にとって大きなやりがいです。また、学生たちの興味や関心はさまざま。それぞれが異なるテーマで研究や開発に取り組んでいるので、サポートを通じて知的好奇心を満たせるのも魅力です」

学生たちをサポートする際、鹿間教授は一人ひとりの興味に合わせて、それぞれの技術や研究環境を広げていくよう努めているそうです。

「個人的なゴールは特に定めておらず、学生の興味を引き出し、成長を促すことが私のミッション。研究を通して、先人たちが築いた知識や発見の有益性を実感しながら、電気電子工学の知識を応用する楽しさを学生たちに感じてもらいたいと思っています」

鹿間教授は、「電子光機器研究室」で身につけた知識やスキルが、卒業後も活きるような指導を心がけているそうです。長年、研究所で活躍してきた教授だからこそ、社会に出てから役立つ実践的なノウハウなどを伝えられるのでしょう。

「大和大学の理工学部は、2020年に開設したばかりです。昨年、初めて卒業生を送り出しました。私のもとを巣立った学生たちが、『電子光機器研究室』での経験を活かして最大限にパフォーマンスを発揮し、技術者としてさまざまな業界の最前線で活躍する日が来ることを楽しみにしています」

鹿間 信介 教授

大阪大学大学院基礎工学研究科物理系専攻を修了後、電気メーカーに就職。長年、研究所で光機器の研究に従事する。52歳のときに立命館大学で博士号を取得し、教育者の道へ。摂南大学理工学部での学生指導を経て、現在は大和大学の教授として活躍している。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME