映像を通して表現する力、

情報を読み解く力を身につける

映像を通して表現する力、

情報を読み解く力を身につける

長野 真一准教授

放送メディア論、映像コミュニケーション論、映像制作などについて

長野准教授は、実際の映像制作を中心とした指導を重視。長年テレビ番組制作の第一線で活躍してきた経験をもとに、映像制作についての考え方やノウハウから、取材や撮影、編集のスキルまでを教えています。学生たちが実際に制作した映像作品を、動画投稿サイトで発信。映像制作のおもしろさを学生たちに広め、メディアの世界で活躍できる人材を輩出することを目指しています。

学生自ら取材、撮影、編集を行い、

吹田市の商店街のPR番組を制作

長年、テレビ局(NHK)で番組制作を手がけてきた長野准教授。東日本大震災プロジェクトにも関わり、復興支援ソングのプロデュースも手がけました。若者を中心にテレビ離れが進むなか、映像制作に携わる人材の裾野を広げたいという想いで教育の世界へ。現在は、放送メディア論や映像コミュニケーション論、映像制作のノウハウなどを学生たちに教えています。

「例えば、日本が世界に誇るマンガやアニメのカルチャーがどのように育まれたのかを、歴史を通して紐解いていきます。絵を見ながら物語を読み進める絵巻物は、今の時代のマンガやアニメに通ずるものがあるでしょう。また、江戸時代の浮世絵は今でいうマスメディアの役割を果たしていました。さらに、紙芝居は日本ならではの文化。日本人はもともと、ビジュアルとストーリーを組み合わせて情報を伝達することが得意だったようですね」

長野准教授は、映像制作を中心とした指導に注力。学生たちは座学だけでなく、街に出て取材や撮影を行い、実際に映像制作にも携わります。

「2年生の学生たちは、吹田市の商店街のPR番組を制作しました。ある程度のお膳立てはこちらで行い、アポイントから取材、撮影、編集まで、学生たちが主体となって実施。完成した映像作品は、動画投稿サイトにアップし、一般に公開しています」

映像制作は、想像以上に時間と労力がかかるもの。2年生から4年生までの限られた時間のなかで、学生たちのスキルを最大限まで引き出せるよう、長野准教授は指導に力を注いでいます。

「映像メディアは進化が早いので、常に新しい技術や演出の仕方などを学ぶ必要があります。今から20年ほど前、CG技術の進化によってロケに行かなくてもスタジオで撮影できるようになりました。今後は、AIが映像メディアの世界に大きな変革をもたらすでしょう」

ユーザー目線を意識し、

映像を通して何をどのように伝えるかを考える

今は誰もが気軽に動画を撮影し、SNSを通じて広く世の中に発信できる時代。ただ、長野准教授によると、テレビとSNSとでは大きな違いがあるといいます。

「マスメディアであるテレビは、映像のクオリティもさることながら、中立性や情報の正確さを重視しています。いっぽう、SNSは個人メディアなので、発信者の意見や考えが反映され、不確かな情報もたくさん紛れ込んでいるでしょう」

長野准教授のもとでは、単なる映像制作のテクニックだけでなく、そのプロセスもしっかり学ぶことができます。

「大切なのは、“何をどのように伝えるのか”ということ。プロの世界では、コンセプトを決め、どのような取材や映像が必要かを考え、どういった構成にすると意図が視聴者に伝わりやすいかを検討しながら、制作を進めていきます。たとえ同じ素材を使ったとしても、編集次第で映像の印象は大きく変化。学生たちには、視聴者の目線に立った映像制作のノウハウを身につけてもらいたいと考えています」

“視聴者目線”の大切さを頭で理解できても、プロではない学生たちが映像制作に落とし込むのはなかなか難しいもの。そこで、長野准教授はゲームの手法を取り入れて、楽しみながら“ユーザー目線のモノづくり”を学べる工夫を行っています。

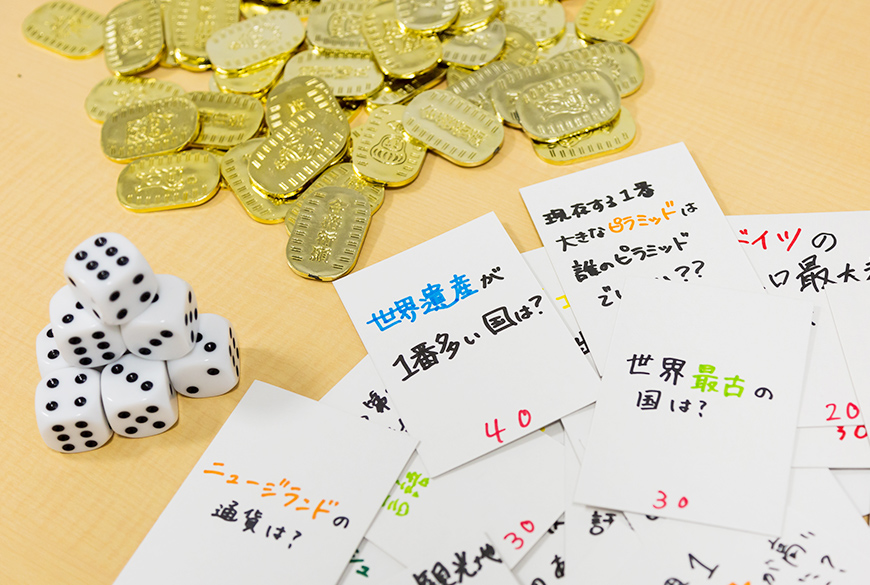

「2年生の夏合宿では、学生たちに地理と歴史を学ぶカードゲームを制作してもらいました。表面に地理と歴史に関するクイズを、裏面に答えを記したカードを作成。それを使って競い合ってもらう際に、ルールを自由に考えてもらったのです。『クイズの難易度に応じて点数をつける』『ポイント10点で小判を1枚プレゼント』『一発大逆転を狙えるようボーナスポイントを設定する』など、楽しく遊ぶためのルールを考えることで、“ユーザー目線のモノづくり”を肌で感じることができるのです」

映像には人の心に訴えかけ、

人々を惹きつける力がある

テレビ局(NHK)時代、長年メジャーな歴史番組や教育番組を手がけてきた長野准教授によると、映像制作は人の心をつかむ魔法のようなものだとか。

「映像は視覚効果に加え、声や音楽などの聴覚効果を組み合わせることで、人々に強く訴えかけ、惹きつける力を持っています。しかも、より多くの人に想いを伝え、影響を与えられるのが魅力だと言えるでしょう」

ただ、誰もが受信者にも発信者にもなれる時代において、いかに映像リテラシーを身につけるかが重要になってくるといいます。

「映像が人々に与える影響は大きいので、使い方を一歩間違えると危険です。映像を観る側も、フェイク動画やウソの情報を見抜くスキルが求められるでしょう」

AI技術が急速に進化し続けるなか、これからは人間が自分の頭で発想し、考えられるかどうかがますます問われる時代になるでしょう。そんななか、長野准教授から学ぶ映像制作の考え方やノウハウは、大きな武器になるはずです。

「学生たちには、自分の頭のなかから何かを生み出し、それを言葉やカタチにして人に伝える表現力を身につけてもらいたいと考えています。さらに、情報化社会を賢く生き抜く力や、優れた映像作品を深く味わって人生を豊かにする力も養ってほしい。学生たちが、『自分にしか生み出せないものを生み出す』ことができるよう、今後も全力でサポートしていきたいと思っています」

長野 真一 准教授

東京大学経済学部経済学科卒業。新卒でNHKに就職。メジャーな歴史番組や教育番組などの制作に携わり、東日本大震災プロジェクトも担当する。「メディアの世界で活躍できる学生を一人でも多く輩出したい」という想いを抱き、2022年4月に大和大学の准教授に就任

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME