超電導の特性や技術を活かし、

省エネルギー電気システムを構築したい

超電導の特性や技術を活かし、

省エネルギー電気システムを構築したい

小森 望充教授

超電導の“電気抵抗ゼロ”“浮上”

という現象を活用した研究

リニアモーターカーや医療用のMRI装置などに応用されている、超電導の技術。「電気抵抗がゼロになる永久電流」や「“ピン止め効果”による磁気浮上」といった超電導ならではの現象を活用し、小森教授はリニアモーターカーの浮上機構や、まったく新しい高効率の蓄電システムなどの研究に携わっています。省エネルギーかつ環境にやさしい社会の実現にダイレクトにつながる、時代のニーズに合った研究テーマだと言えるでしょう。

超電導の技術を活用すれば、

ベビーカーを水上で走らせることができる

2022年にテレビ番組の企画で、「ベビーカーが水に浮く」という超常現象を、科学の力で実現させた小森教授。ベビーカーがプールの水上を走っている様子を見て、出演者たちは驚いていました。

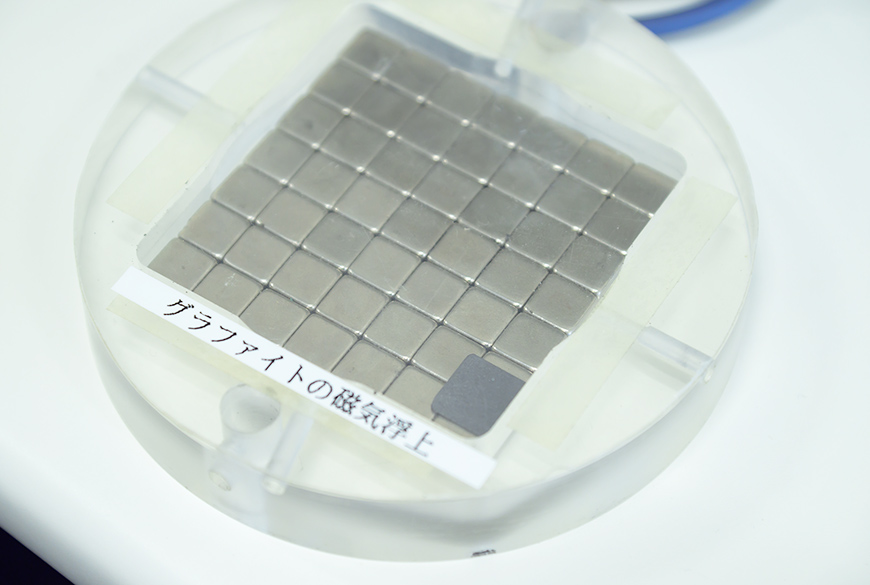

「超常現象を可能にしたのは、超電導の技術です。金属やセラミックスを非常に低い温度で冷却すると超電導体となり、特別な現象が起こります。そのひとつが、電気抵抗がゼロになる現象。電気を流してもエネルギーが失われないので、一度電気を通すと流れが止まることはありません。そして、もうひとつが浮上という現象。磁石の上に重ねた金属やセラミックスは超電導体になると浮き上がり、その状態をキープし続けるのです」

超電導体が浮上する理由は、磁石から超電導体へ向けて放たれた磁束線が固定されるから。浮いた超電導体を縦や横にずらそうとしても、元に戻ろうとする力が働くそうです。

「超電導体の“ピン止め効果”と呼ばれているのですが、その現象を活用してプールのなかに磁石を取り付けたレールを敷き、ベビーカーの足部分に超電導体になるセラミックスを取り付け、『ベビーカーが水に浮く』という現象を実現しました」

2022年6月3日NHKBS放送(45分)

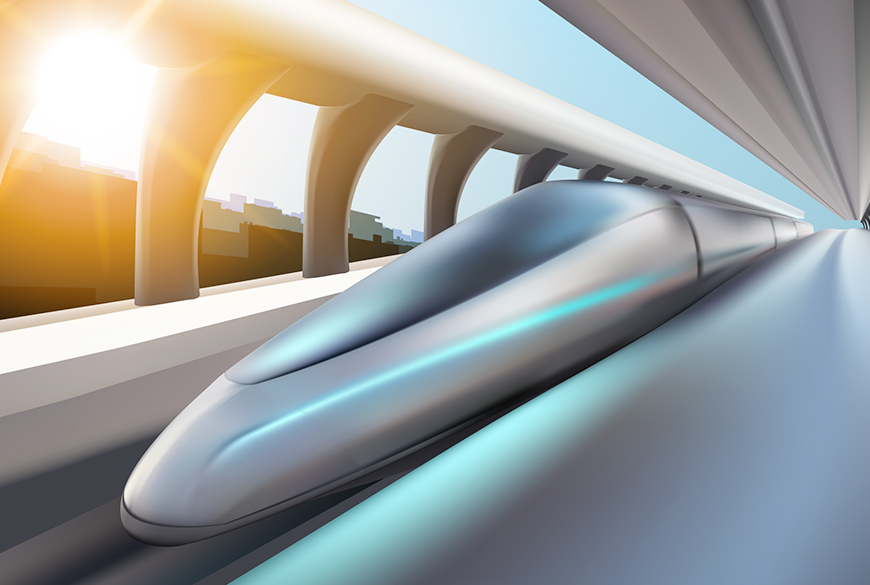

超電導の技術は、すでに実社会で活かされています。ガンなどの検査などで用いられる、身体の断面図を撮影するMRI検査装置がその一例。また、東京-名古屋間の開通を目指しているリニア新幹線も、超電導を使った強力な磁石で車体を浮上させ、超高速走行を可能にしています。

「MRI検査装置やリニア新幹線のように、超電導技術でなければ実現できない新しい電気システムや電気機器を提案し、社会実装していくことが研究の最終目標です」

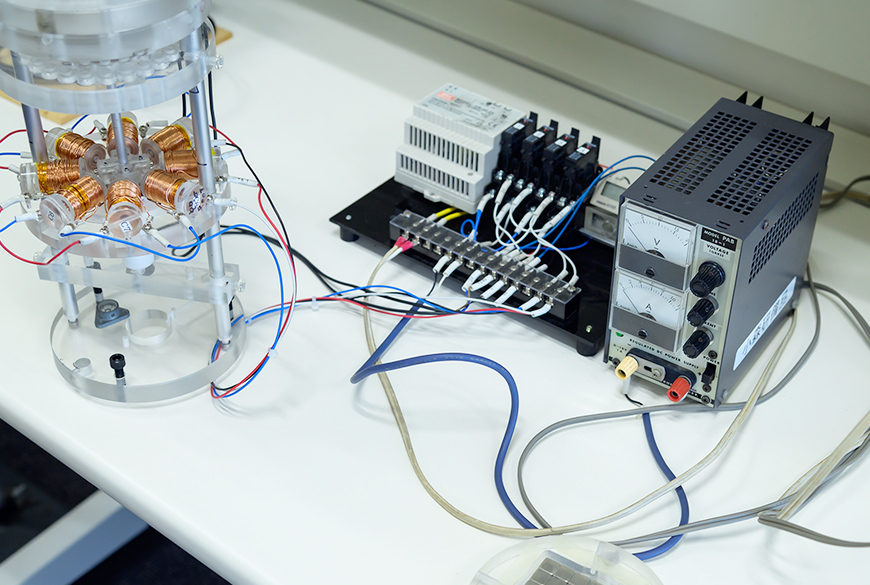

リニアモーターカーの浮上機構や

永久電流状態をつくり出すことに成功

長年にわたって、超電導材料や永久磁石、電磁石を用いた浮上型の電気システムや電気機器の研究・開発を手がけてきた小森教授。具体的には、リニアモーターカーの浮上機構に関する研究や、電力貯蔵用フライホイールの研究・開発とその制御手法に関する研究、浮上型超電導モーターに関する研究などに取り組んでいます。

「超電導の特徴的な現象である『電気抵抗がゼロになる永久電流』や『“ピン止め効果”による磁気浮上』を活用することで、新たな省エネルギー電気システムを実現することができます。研究を通じて、エネルギー損失の少ないリニアモーターカーの開発に貢献できるだけでなく、まったく新しい高効率の蓄電システムなどを開発することも可能。私の研究は、省エネルギーかつ環境にやさしい社会の実現にダイレクトにつながっていると言えるでしょう」

以前在籍していた大学で、小森教授は学生たちとともに“ピン止め効果”を利用したリニアモーターカーの浮上機構を実現。そのときの感動は、今でも忘れられないといいます。

「近い将来開通するリニア新幹線は、磁気誘導で車体を浮かせています。同じ超電導の技術を活用しながらも、磁気誘導とは異なるアプローチでリニアモーターカーがつくれるのではないかと思いました。実際、中国やブラジルでは“ピン止め効果”を利用したリニアモーターカーの開発が進められています」

また、小森教授は超電導の永久電流状態をつくり出すことにも成功しました。研究者仲間たちからも、大変驚かれたそうです。

「超電導体は電気抵抗がゼロになると言いましたが、その状態をつくり出すのはそう簡単ではありません。ハンダづけひとつにも細心の注意を払わなければならないなど、抵抗になりそうなものをすべて排除しなければならないのです。非常に神経を使う作業の連続なのですが、それを学生たちが主体となってやり遂げたことに感動しました」

地球にやさしい新たな電気システムを

実現するおもしろさを味わえる

小森教授の研究室では、“ピン止め効果”を用いたリニアモーターカーの浮上機構や、電気抵抗がゼロになる永久電流についてのメカニズムを学ぶことができます。

「超電導の知識を身につけることで、電気電子工学の新しい世界を知ることができると同時に、新たな可能性に触れることができます。また、研究を深めていくことで、新しい電気システムや電気機器に関連したモノづくりに携わることができるでしょう」

ただ、小森教授によると超電導を自在に扱えるようになるためには、多くの経験が必要なのだとか。また、超電導技術を駆使した新しい電気システムや電気機器を社会実装していくためには、コスト面でもまだまだ課題があるといいます。

「超電導の技術をもっと簡単かつリーズナブルに扱えるようになれば、幅広い分野に応用できるようになるでしょう。ちなみに、超電導体をつくり出すためには-200℃まで冷却できるシステムが必要なのですが、常温で超電導体を実現する研究も世界中で進められています。今はまだ夢のような話ですが、それが可能になれば超電導は人々の暮らしにより身近になるはずです」

大和大学は学生と教員の距離が近く、1~2年生の頃から密なコミュニケーションが可能です。それこそ、大和大学の大きな特徴だと考えている小森教授。

「他の多くの大学では、4年生になるまで学生が教員と密にコミュニケーションを取る機会はほぼありません。教員と気軽に接することができることは、勉強や研究を進めていくうえで大きなアドバンテージに。理想的な環境のもと、ぜひ一緒に超電導の技術を活用して、地球にやさしい新たな電気システムを実現するおもしろさを味わいましょう。大和大学でなら充実した学生生活を送ることができ、卒業時には自分に自信が持てるようになるはずです」

小森 望充 教授

大阪大学基礎工学部や基礎工学研究科で、制御技術について学ぶ。その後、九州工業大学や九州工業大学大学院工学研究院の教授などを経験する。2022年には、超常現象を科学の力で実現させるテレビ番組に出演。2024年から、大和大学で学生指導にあたる。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME