情報化社会やSociety 5.0時代における、

よりよい社会システムの構築に向けて

情報化社会やSociety 5.0時代における、

よりよい社会システムの構築に向けて

沼田秀穂教授

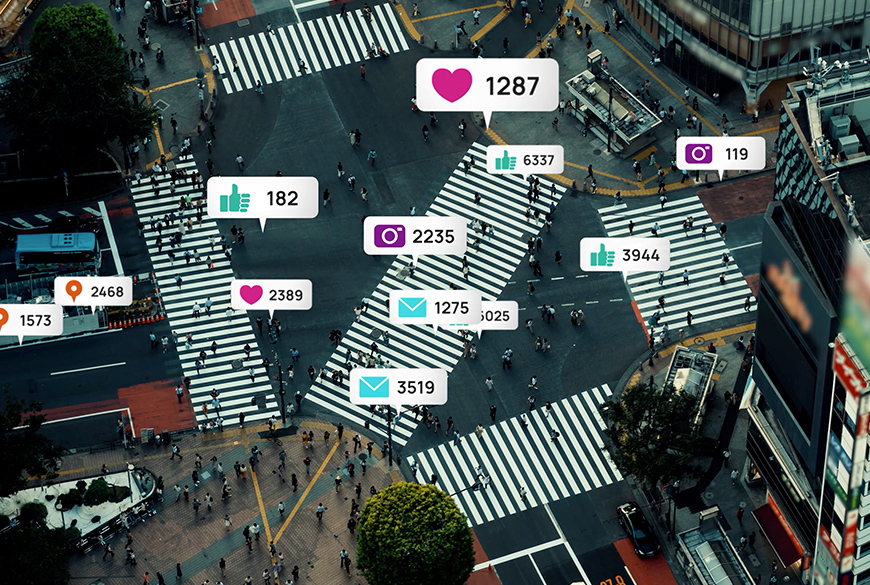

SNSや生成AIなどのデジタル技術が

社会システムに与えるインパクト研究

SNSや生成AI、DXなど、さまざまなデジタル技術が、地域コミュニティや企業などに与える影響を研究対象としている沼田教授。人間的側面(ソシオ)と技術的側面(テクニカル)の両方を考慮した、「ソシオ・テクニカル・アプローチ」によって研究を進めています。目指しているのは、情報化社会やSociety 5.0時代における、よりよい社会システムの構築。人々の暮らしに身近で、ホットなテーマを扱っているのが特徴です。

デジタル活用で“市民参画の意識”を高め、

地方創生につなげる

SNSや生成AI、DXといったデジタル技術が、地域コミュニティや企業に与える影響を研究対象とし、よりよい社会システムの構築に向けた仕組みづくりを目指している沼田教授。現在携わっている研究のひとつが、「地方創生に向けた市民参画型コミュニティ形成に関する研究」です。

「国政選挙の投票率からもわかるように、日本人は地方創生の大きなカギを握る“市民参画の意識”が希薄です。そこで、SNSでの無意識的な情報発信や情報収集、フォローの習慣が市民参画の行動にどのような影響を与えているのかを調査。そして、情報発信・探索・フォローのパターンから、ソーシャルキャピタル(人と人とのつながりや助け合い)が市民参画の行動にどのように関わっているのかを明確にし、人々の“市民参画の意識”に影響を与える要因を探っています」

沼田教授によると、SNSとリアルのコミュニケーションを上手く融合させることが、これからの時代における市民参画型コミュニティ形成のポイントだといいます。

「ただ、多くの人々はSNSで一方的に情報を発信して、情報も一方的にキャッチしているというのが現状。正直、有益なコミュニケーションが成り立っている、とは言えません。コミュニケーションが活発に行われているのは、“炎上”したときくらいではないでしょうか。“炎上”以外のコミュニケーションをSNS上で活発化させていくことが、大切だと考えています」

この研究の目的は、情報化社会やSociety 5.0時代における、地方創生のヒントを見つけること。リアルとデジタルのコミュニケーションの融合を通して、地域における“市民参画の意識”を高めることが重要だと考えています。

「香川大学に在籍していた頃、愛媛県のテレビ局と共同研究契約を締結し、市民による情報共有・発信を促進するSNSプロジェクトを立ち上げました。災害情報や住み続けたい街づくりに役立つ情報や意見などを、市民の方々に自由に投稿してもらうというもの。地域の情報プラットフォームとしての活動をテレビ局と一体となって追求しました。」

小売業の新たな

ブランド・ロイヤルティ理論を構築したい

沼田教授のもうひとつの研究は、『無意識な習慣行動による小売業におけるロイヤルティの創出に関する研究』です。人々の生活スタイルの変化やデジタル化にともない、ショップの形態や販売チャネルの多様化が進んでいます。その結果、ショップやブランドなどの固定ファンを増やすことが難しくなりました。

「そのようななか、SNSでの情報検索など消費者の無意識な習慣行動が、ショップやブランドに対するロイヤルティ(愛着や忠誠心)にどういった影響を与えているのかについて、研究を進めています」

オンラインショッピングにおける消費者の無意識的行動を中心に、オフラインでの購買行動も対象にしながら研究をスタート。消費者の習慣的な情報探索のパターンが、購買意識にどのように影響するかを調べているそうです。

「スポーツの世界が根性論からデータ解析に基づいた戦略の立案や指導に変わったのと同じように、ビジネスの世界ももはやデータサイエンスが欠かせない時代。なかでも、消費者の意識的な行動ではなく、無意識的行動にスポットを当てている点が、この研究の大きな特徴だと言えるでしょう」

ミッションは、消費者の無意識な情報探索のパターンから、ブランド・コミュニティのあるべき役割とロイヤルティとの関係性を明確にすること。さらには、日本市場における日本人と外国人の消費者によるブランド・ロイヤルティ形成プロセスの違いまでを明らかにするといいます。

「企業が経営戦略の立案やマーケティング、ブランディングを行ううえで、もはやデータ活用が必要不可欠。この研究を通して、情報化社会、そしてSociety 5.0時代における新たなブランド・ロイヤルティ理論を構築したいと考えています」

リアルとテクノロジーの融合は

教育現場にも大きな変革をもたらす

沼田教授の研究の特徴は、人間的側面(ソシオ)と技術的側面(テクニカル)の両方からアプローチしていること。そうすることが、地域コミュニティや企業におけるテクノロジーの理想的な活用につながっていくのです。

「生成AIは、電気やガス、水道、インターネットなどと同様に、社会インフラになりつつあります。最先端のテクノロジーがより身近になることで、人々の生活や企業のあり方は劇的に変わっていくでしょう。そこには、地方創生や新たなビジネスのチャンスがたくさんあるはず。リアルとテクノロジーの融合は、大きな可能性を秘めていると言えるのです」

沼田教授によると、リアルとテクノロジーの融合は教育現場にも大きな変革をもたらすといいます。

「生成AIがさらに普及すれば、先生が黒板に書いたことをノートに写す、問題を解いて答え合わせをするという学習スタイルは近い将来なくなるかもしれません。どれだけ難しい問題であっても生成AIが瞬時に答えてくれる時代において、答えを見つける教育は終わりを告げるでしょう」

ただ、テクノロジーの活用は、人間にしかできないこと。生成AIと論理的な対話を行ったり、データを分析・活用したりするうえで、幅広い教養や多様な知識の習得が重要になってきます。

「学生たちには常々、目指すべき道を定め、自分の存在意義について考えてほしいということを伝えています。そうしないと、テクノロジーを使う人ではなく、テクノロジーに使われる人になってしまう。リアルとテクノロジーの融合によって、今後は人間の生き方が問われる時代になっていくのではないでしょうか」

沼田秀穂 教授

博士(工学、電気通信大学)。メーカー勤務20年後、シンクタンクを起業(10年代表)、その後、事業創造大学院大学副学長・研究科長、環太平洋大学副学長・経営学部長、香川大学大学院地域マネジメント研究科副研究科長などを経て、2024年4月から現職。情報処理推進機構優秀研究員表彰、情報通信学会論文賞・優秀賞、社会情報学会秋山穣賞を受賞。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME