「温度荷重」の研究を設計に活かし、

建築物の安全性の向上に貢献していく

「温度荷重」の研究を設計に活かし、

建築物の安全性の向上に貢献していく

中島秀雄教授

温度変化で伸縮する

建築物の「温度荷重」に関する研究

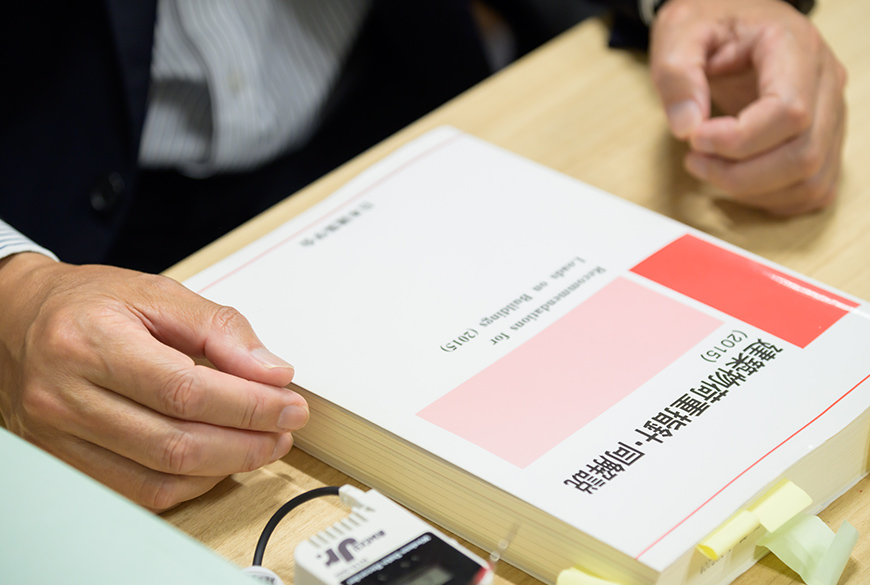

大手建設会社に在籍していた頃から、外気温や日射による温度変化で伸縮する、建築物の「温度荷重」に関する研究を行っていた中島教授。温度変化の要因や予測方法などを明確にすることで「温度荷重」による建物の不具合を未然に防ぎ、「温度荷重」を考慮した設計の普及を目指しています。また、現在は大和大学のアリーナを使った研究に取り組んでいるところ。各所に温度センサーを設置し、室内温度の分布を計測しています。

外気温や日射による建物の温度変化が、

不具合の原因になる

建築物に使われている鉄やコンクリートは、外気温や日射による温度変化で伸縮します。例えば、100mの長さの構造物の温度が年間で50℃変化すると約5cm伸縮。そして、鉄やコンクリートの伸縮は、外壁のひび割れなど、さまざまな不具合の原因となるのです。温度変化が建物に与える負荷を『温度荷重』と言い、中島教授は長年その研究に携わっています。

「建築設計に携わっている人でも、『温度荷重』という言葉に馴染みのある人は少ないでしょう。そこで、温度変化が建物にどのような影響を与えるかをわかりやすく“見える化”し、『温度荷重』を考慮した設計を普及させたいと思っています」

「温度荷重」の影響は、工場や倉庫といった大規模な建物、発電所や冷凍倉庫など内部に特殊な熱源がある建物において、より大きくなる傾向があるそうです。

「皆さんの身近なところでは、マンションなどの集合住宅もそのひとつです。真夏のマンションの屋上は直射日光の影響で高温になり、コンクリートが伸びやすい。その影響で、外壁にひびが入ってしまうリスクがあるのです」

長年、大手建設会社で構造設計に携わっていた中島教授によると、「温度荷重」による不具合は見過ごされがちだといいます。大きな事故になって、初めてわかることも少なくないのだとか。

「以前、ある大型施設の屋根の鉄板が台風で飛ばされたことがありました。当初、誰もが台風の影響だと思っていたのですが、調査を行ったところ、そもそも屋根を固定する金具が壊れていたことが判明したのです。つまり、屋根が吹き飛んだ根本的な原因は台風ではなく、『温度荷重』による金具の劣化だったということ。『温度荷重』が建築物に与える影響を理解すれば、事故を未然に防ぐこともできるでしょう」

温度変化の推定手法を確立し、

設計に活かしてもらうことがゴール

「温度荷重」を考慮した設計を行うことは、建物の安全性の向上に直結します。だからこそ、中島教授は建築物の温度変化の推定手法を確立し、設計に活かしてもらうことを研究のゴールに掲げています。

「地震に強い建物をつくるためには強度を高めればいいのですが、『温度荷重』の場合はそうはいきません。建物の強度に関係なく、温度変化によって影響が出てしまうのが特徴。そういう意味では、難易度が高い研究だと言えるでしょう」

建物を建てる季節も、「温度荷重」に大きな影響を及ぼすとか。例えば、鉄やコンクリートが一番膨張する夏に建てると冬に縮みやすく、逆に一番収縮する冬に建てると夏に伸びやすくなるといった具合です。

「現実的には難しいですが、『温度荷重』の影響を極力抑えるためには、建てる時期を考慮することが大事。さまざまなケースを想定して研究を進める必要があるので大変ですが、同時におもしろさにつながっています」

中島教授がこれまでの研究で一番驚いたのは、200mの長さの屋根の変形を調査したときのこと。温度変化に合わせて変形の伸縮も比例するのが一般的なのですが、想定外の結果が出て頭を悩ませたそうです。

「長さ200mの屋根を端から端までを測るのは大変なので、屋根の下の建物を起点にして伸縮を計測したのですが、建物自体も『温度荷重』の影響で変形していたことが判明。その点を考慮して再度調査を行ったところ、ほぼ想定通りの結果となりました。このように、予想外の結果が出たときに理由を追求し、課題をクリアできたときにも、大きなやりがいを感じます」

建築設計にダイレクトに役立ち、

安心で安全な建物づくりに貢献できる

中島教授によると、外気温や日射による温度変化や地中構造物の温度変化については、ほぼ解明できているのだとか。現在は、主に室内の温度変化について調査を行っているそうです。

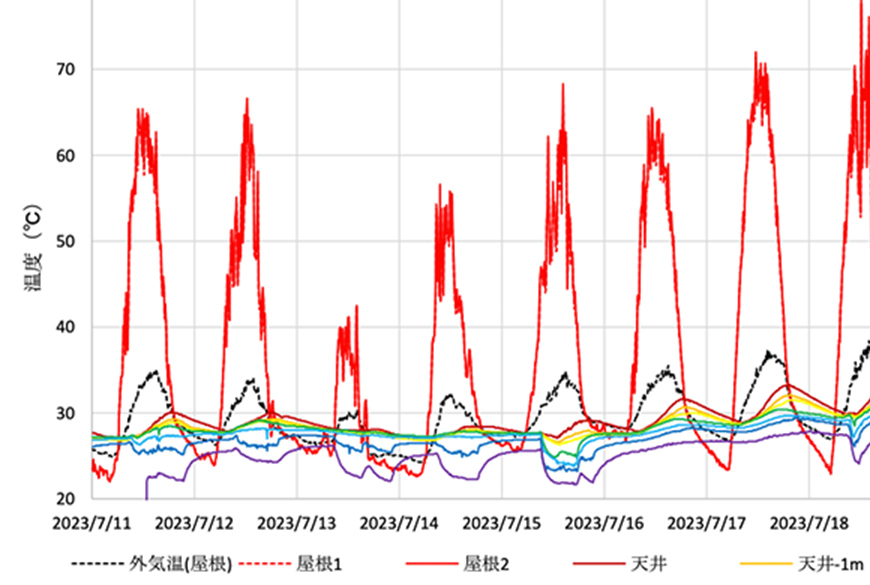

「目的は、大規模な建築物の内部の温度変化のメカニズムを明らかにすることです。そのために、大和大学の大和アリーナの各所に温度センサーを設置。室内温度の分布を計測して研究を進めています」

まだ計測途中ではあるものの、アリーナ内は真冬であっても10度を下回らないことや、外気温よりも10度ほど温度が高いことが判明。中島教授と研究室の学生たちは現在、その理由について調査を行っています。

「まだ調査段階ですが、真冬でもアリーナ内が温かい理由は、床面の温度に関係があるのではと考えています。土の上に建っているアリーナの床は地中の温度の影響を受けやすく、その温度は年間を通じてほぼ一定。真冬でも床面が冷えないため、アリーナ内の温かさをキープしているのでしょう」

中島教授の研究の特徴は、建築設計にダイレクトに役立ち、安心で安全な建物づくりに貢献できること。しかも、「温度荷重」をテーマにしている研究者はほとんどいないので、研究室の学生たちは貴重な経験ができます。

「構造設計の道を選んだ私とは違って、建築学生の多くは意匠設計の道を目指しているでしょう。建物のデザインを考えるうえでも、『温度荷重』に関する知識や温度変化の要因と予測のノウハウ、データ分析のスキルは、おおいに役立つと思います」

中島秀雄 教授

東京大学工学系研究科建築学専門課程修了後、大手建設会社に就職して構造設計に携わる。社内で「温度荷重」の研究活動をスタートし、1992年からは日本建築学会の温度荷重小委員会主査としても活躍。2017年に小山工業高等専門学校建築学科の教授に就任した後、大和大学へ。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME