VRチームは、大学の部活やサークルとは異なる独自の組織です。学生の「VR機器に触れたい」という一言からスタートし、オープンキャンパスでVR体験会を開催して、高校生たちから多くの人気を集めました。現在は、後輩たちに向けた講習会の運営や、秋に開催される大学祭、通称「和纏祭」でのVRイベントの企画など、着実に活動の領域を広げつつあります。設立1年で50名以上のメンバーを擁する組織へと成長を遂げた、VRチーム誕生の裏話や活動内容、組織の魅力、今後の展望などについて、中心メンバーの皆さんに語ってもらいました。

参加者:情報学部 2年

舛元 拓

(代表)

山下 友規

(代表)

杉田 藏人

(会計・企画担当)

味本 康祐

(技術担当)

中村 蒼良

(技術担当)

1

学校がVR機器を導入してくれたことが、

VRチーム誕生のきっかけに

山下 友規

VRチームは、私が1年生のときに「VRの技術を使って新しいことをしたい」と先生に相談したことがきっかけで誕生しました。自分でプレゼン資料を作成し、それをもとに先生が大学側と掛け合ってくれ、VR機器が導入されたんです。そして、先生が「VR機器を使ってオープンキャンパスでVR体験会をやろう」と授業で参加者を募ってくれ、メンバーが増えていきました。

舛元 拓

私たちは情報学部の1期生ということもあって、当時はまだ最先端技術に触れられるような情報学部っぽい活動がなかったんです。そんななか、VR体験会の話を聞いて「おもしろそう」と思い、参加することにしました。

杉田 藏人

高校時代から興味があったVRに触れられると聞き、「やってみたい!」と迷わず手を挙げました。

中村 蒼良

私は、高校時代にVR機器を購入。コロナ禍で学校に行けないなか、VRの教室で友人と話すのが楽しかったんです。自分が身につけたVRに関する知識やスキルを活かせると思い、参加しました。

味本 康祐

私が参加を決めた理由は、もともとゲームづくりが趣味で、今まで身につけてきたスキルを活かせそうだったからです。VRの技術を手に入れれば、より没入感あるゲームを手がけられると思ったことも、参加理由のひとつになりました。

2

オープンキャンパスでVR体験会を開催したほか、

後輩向けの講習会も開催

舛元 拓

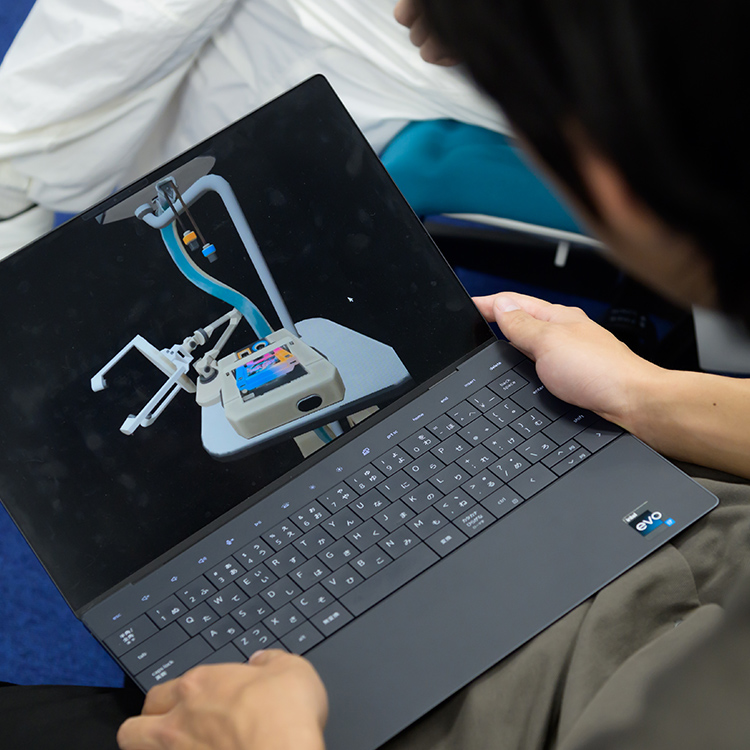

8月に開催したオープンキャンパスでのVR体験会は、大変だったよね。VRの人気ゲームをモニターに映して体験してもらうという内容だったのですが、テスト前であまり時間がなく、1週間くらいで準備しました。

中村 蒼良

VR機器とパソコンをつなげるだけでも、上手くいかなくて一苦労。あれこれ調べながら試行錯誤を繰り返し、何とか当日に間に合わせました。

山下 友規

VRに興味があったものの触れたことがなかったので、初めて映像を見たときは「こんなに進化しているんだ!」と驚きました。うれしかったのは、今年入学した情報学部1年生の6割がVR体験会の参加者だったことです。「VRチームの活動に魅力を感じて、大和大学を志望しました」と言ってくれた新入生もいました。

杉田 藏人

私は、VR体験会の活動を通して大きく成長できたと感じています。もともと人と話すのが得意ではなかったのですが、高校生に自分たちの活動を伝えたり、ゲームの操作方法を教えたりするなかで、コミュニケーションのスキルを高めることができました。

山下 友規

オープンキャンパスでのVR体験会のほか、今年からは新しい取り組みもスタートしました。1年生を対象にした講習会を開き、自分たちの得意分野の知識をレクチャーしています。多いときには、1年生が30名以上参加する講習会もあるんですよ。

味本 康祐

私は、ゲーム制作のノウハウを教えています。また、今はAWSなど最先端のクラウドサービスに関する講習会を企画しているところです。

舛元 拓

私が担当しているのは、pythonというプログラミング言語と機械学習の講習会。大学の講義とはまったく関係なく、VRチームで自発的に始めたのですが、先生たちからも「もっとやって!」と背中を押してもらっています。

中村 蒼良

私は、サーバやネットワークといったインフラまわりの講習会を担当。先生が教室を押さえてくれるなど、いろいろとサポートしてくれるので助かっています。

杉田 藏人

今年秋に開催される大学祭、通称「和纏祭」でも、VRを活用した催しをやろうと企画中です。そのほか、学祭のHPをVRチームで制作する話が進んでいるところ。学祭の運営組織にも所属している私が、その調整役を担当しています。

3

VRチームはやりたいことを実現し、

世の中に発信できる場として機能

山下 友規

VRチームの取り組みは、それだけではありません。それぞれが、自由にやりたい活動を行えるのも魅力です。私は、福祉分野などの諸問題をVRを活用し解決する研究を進めています。

舛元 拓

私は、仮想空間でAIにゲームを学習させる研究を行っているところです。VRチームは学校のサークルではないので、活動の自由度が高いのが魅力だと感じています。

味本 康祐

情報系の技術は変化が激しいので、能動的に学ぶ姿勢が必要不可欠です。受け身で大学の講義を聞いているだけでは、社会に出て役立つ人材にはなれないでしょう。そんななか、VRチームは高いモチベーションのメンバーが集まっているので、すごく刺激になりますね。しかも、それぞれに得意分野が異なるため、そのスキルを借りて自分がやりたいことを実現できるのも特徴です。

中村 蒼良

しかも、VR体験会や学祭など、成果をアウトプットできる機会があるのも大きなポイントです。やりたいことを実現して終わりではなく、より多くの人たちに知ってもらえるチャンスがあるのは、VRチームならではの魅力だと感じています。

杉田 藏人

ITの知識ゼロで入学した私にとって、VRチームは多くの学びを得られる場。現在は、師匠と呼んでいるメンバーからHP制作のノウハウを学んでいるところです。また、中村くんに教わりながらITインフラの知識も吸収しています。学校のクラスでもサークルでもない、独自のコミュニティの存在はとてもありがたいです。

舛元 拓

ホント、VRチームのおかげで交友関係が大きく広がったよね。今では、大学生活に欠かせない居場所のひとつになっています。

山下 友規

現在、VRチームのメンバーは50名以上です。ちなみに、情報学部の1年生の6人に1人が所属しているんですよ。何気なく言った私の一言がきっかけで、これほど大きな組織になるとは思ってもみませんでした。

4

会社化を目指すと同時に、

VRチームの存在を学内外に広めていきたい

味本 康祐

今後の目標は、VRチームの制作物のクオリティを高めていくことです。ゆくゆくは、収益化を実現し、活動範囲を広げたいと考えています。大和大学は吹田市をはじめ、地域とのつながりが強固なので、VR体験を通じた地域貢献や活動を広げるチャンスだと考えています。

山下 友規

そして、「大和大学と言えばVRチーム」と多くの人に認知されるような組織へと成長させたいですね。

杉田 藏人

その第一歩として、まずは学内でのVRチームの知名度アップを図っていきたい。情報学部以外の学生からも、「あのVRチームね」と言われるような組織にしたいです。

舛元 拓

技術力をさらに高めて、「困りごとがあればVRチームに相談してみよう」と思ってもらえるポジションを確立したいよね。また、自分たちが卒業しても活動が続いていくよう、組織としての土台をしっかり固めていきたいです。

中村 蒼良

そのためにも、それぞれが自分得意分野を見つけ、それを伸ばしていける環境づくりをしていきたいと思っています。

情報学部の学生から見た、

大和大学のいいところ!

VR機器の導入エピソードからもわかるように、学生の「やりたい」といった声が通りやすいところです。情報学部はまだ開設2年目ということもあり、フレキシブルに進化している最中。「こういった機材や設備がほしい」といった希望が叶いやすい環境だと思います。また、学生が主体となった活動を、先生たちが全面的にバックアップしてくれるのも魅力。大和大学でなら、自分たちの理想を実現していくことができるでしょう。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME