バイオサイエンスに関する

日本一の学び場をつくる

バイオサイエンスに関する

日本一の学び場をつくる

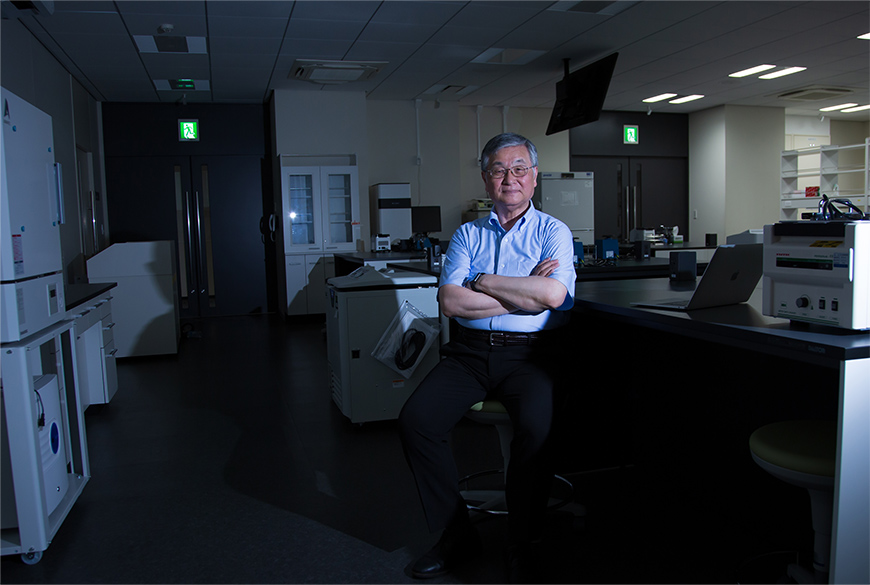

真木 壽治 教授

遺伝子の突然変異の

発生メカニズムを解明する研究

40年以上にわたり、遺伝子の突然変異の発生メカニズムの解明に取り組んできた真木教授。特に、細胞内の代謝過程で自然に発生する活性酸素がDNAを傷つけ、突然変異を引き起こすことを世界で初めて分子レベルで実証し、大きな功績を残しました。現在は研究者としての第一線を退き、バイオサイエンスにおけるリベラルアーツ教育の開発に注力。また、大和大学理工学部生物生命科学専攻の立ち上げにも、大きく関わりました。

活性酸素による突然変異の

発生メカニズムを、世界で初めて解明!

真木教授は40年以上にわたり、遺伝子の突然変異の発生メカニズムの解明に取り組んできました。遺伝子の突然変異とは、遺伝子を構成する塩基配列が変わることで、生物の性質に変化が現れる現象のこと。生物の進化に寄与することもあれば、病気の原因になることもあります。

「長年の研究生活のなかで、さまざまな発見をしてきましたが、印象深いのは通常の生育環境下で活性酸素が細胞のDNAを損傷して誘発される突然変異の発生メカニズムを、世界で初めて解明できたこと。わかりやすく言うと、特別な外的ストレスがなくても、細胞内では代謝過程で自然に発生する活性酸素によってDNAが傷つき、それが突然変異の原因となり得るということを、分子レベルで実証した

突然変異は、放射線や紫外線といった外部からの刺激によって、頻繁に引き起こされます。しかし、それだけでなく、私たちが何気なく生活している間にも、生物の体内では呼吸の過程で「酸素ラジカル」と呼ばれる活性酸素が自然に発生し、これがDNAを傷つけて突然変異を誘発することがあるそうです。

「そこで私は、こうした極めて低頻度で発生する突然変異を正確に検出・解析するための遺伝学的実験方法を自ら開発しました。さらに、試験管内で染色体DNA複製を完全に再構成し、その過程で生じる突然変異の解析も可能にしたのです」

生物進化の原動力である突然変異の発生メカニズムを解明することは、生物の生存戦略や多様性を理解するうえで欠かせません。また、がんの発症メカニズムや神経変性疾患の理解、さらにはその予防や治療法の開発においても、非常に重要な意味を持っています。

「突然変異の発生メカニズムの解明がさらに進めば、人間の老化を遅らせることが可能になるほか、農作物の品種改良への応用も広がっていきます。ただし、技術が進歩するほどに、倫理的な議論や安全性への配慮が一層求められるようになるでしょう。例えば、老化を遅らせて長寿命化が進むと、すでに問題となっている医療費の増大が国の財政にさらなる負担をもたらす可能性があります。このように、バイオテクノロジーの研究は社会的課題と深く関わっているのです」

生物生命科学専攻の立ち上げに注力!

学生ファーストの教育を実践

真木教授は5年前に研究室を閉じて以降、自身の研究活動は行っていません。現在は、日本学術振興会の産学委員会の委員として、低レベルの放射線によって誘発される突然変異の生体影響に関する研究グループにアドバイスを行う立場にあるそうです。

「突然変異に関する研究者に助言を行うかたちで、現在も科学研究に関わっています。また、生物学が他の研究分野と融合・拡張して生まれたバイオサイエンスの教育、特に大学における学部教育の開発と実践にも力を注いでいます」

実は、2025年に誕生した生物生命科学専攻の立ち上げにおいても、真木教授は中心的な役割を果たしました。

「私が目指したのは、バイオサイエンスに関する日本一の学び場をつくること。そのためにも、大学院レベルの設備を揃え、少人数制で密度の高い実験や実習ができる体制を整えました」

大和大学を運営する学校法人西大和学園は、東京大学や京都大学をはじめ、毎年難関大学に多くの合格者を送り出している全国屈指の進学校。いい教育をすれば学生たちは必ず応えてくれるという信念のもと、教育に真摯に向き合い続けてきた学園の姿勢に、真木教授は感銘を受けたそうです。

「西大和学園の教育に対する想いをしっかり受け継ぎ、私たちも学生ファーストの教育に注力しています。一人ひとりの『やりたい!』という声に耳を傾け、その思いを全力で伸ばすサポートを行い、修士課程を修了する頃には一人前の研究者として自立できる力をしっかりと身につけさせたい。同時に、卒業後に大学院へ進学したいという学生の意欲にも丁寧に向き合い、一人ひとりの夢実現をアシストしています」

リベラルアーツとしての

バイオサイエンスの教育を定着させたい!

現在、真木教授は「バイオサイエンスを通したリベラルアーツ教育」の開発と実践に取り組んでいます。バイオサイエンスとは、生物生命科学のこと。また、リベラルアーツとは、いろいろな分野の幅広い教養と、物事をよく考えて正しく判断する力を身につけるための総合的な学問や教育のことを指します。真木教授は、生物生命科学を専攻する学生に限らず、すべての学生にとってバイオサイエンスの知識と視点が、これからの世界を生き抜くうえで不可欠だと考えています。

「バイオサイエンスは、もはや専門家だけの学問ではありません。多角的に物事を見る力、疑問を持つ力、考える力、そして行動する力を養うための、総合的な教養の学びとして位置づけています。だからこそ、リベラルアーツとしてのバイオサイエンスを、大和大学の教育にしっかりと定着させたいのです」

バイオサイエンスを軸にしたリベラルアーツ教育では、単に知識を得るだけではなく、世界を新しい視点で見る力や、考えたことを行動に移し、その結果を再評価する姿勢を養うことができます。さらに、自分の意見や経験を他者と共有するコミュニケーション能力も磨くことができるでしょう。

「この世界は、私たちの好奇心を刺激するものや出来事で満ちています。そのおもしろさに気づく感性、自分で考えることの楽しさ、実践を通して見直す力、そして他者と学びを共有するスキル、これらすべてが現代社会を生きるうえでの強力な武器になるでしょう」

大学での学びとは、与えられたものを受け取るだけの場所ではありません。自分の興味を出発点に、自らデザインし、主体的に深めていくプロセスです。そこで得た知識や経験は、一人ひとりのオリジナルな学びになります。

「大学は“自分”を探す場所ではなく、“自分”を創り出し、変えていく場所。何を学び、どんな夢を描くかはすべて自分次第です。大きな夢を胸に、ぜひ新しい一歩を踏み出してもらいたいですね」

真木 壽治 教授

九州大学大学院で理学博士を取得。九州大学医学部の助手や東京大学応用微生物研究所の助教授、奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科の教授などを歴任。2025年に大和大学に新たに誕生した、理工学部生物生命科学専攻の立ち上げ段階から携わる。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME