細胞周期に関する研究を通して、

生命の基本メカニズムに迫る

細胞周期に関する研究を通して、

生命の基本メカニズムに迫る

西谷 秀男 教授

次世代の生命科学を切り拓く

「DNA複製のライセンス化制御」の研究

細胞はDNAを正確に一度だけ複製し、遺伝情報を次世代に受け継いでいます。この「DNA複製のライセンス化制御」の研究を手がけている西谷教授。現在は、S期(DNA複製期)とM期(細胞分裂期)の連携を分子レベルで明らかにすることを目指し、生命の根幹を支える基本原理の全貌解明に取り組んでいます。がんなどの疾患理解にもつながるとともに、生命科学の進展にも貢献が期待される研究だと言えるでしょう。

DNAは、細胞周期1回につき一度だけ

複製されるよう制御されている

細胞は何度も分裂を繰り返し、自分と同じ仕組みを持つ新しい細胞を作り出します。このとき、DNAも正しくコピーされて新しい細胞へ。こうして、生き物は形や働きを安定して保ち続けることができるのです。

「重要なのは、DNAが一度だけ正確に複製され、その後、細胞分裂により均等に分配されることです。どちらか一方でもうまくいかないと、遺伝情報の量に異常が起こってしまいます。もしDNAが正確に複製されなかったり、逆に何度もコピーされてしまうと、細胞が死んだり発生がうまく進まなかったり、さらにはがんなどの深刻な疾患につながるおそれもあるのです」

そう語る西谷教授は、長年にわたって「DNA複製のライセンス化制御」の研究を手がけてきました。「DNA複製のライセンス化制御」とは、1回の細胞周期でDNAが1回だけ複製されるようにする仕組みのこと。そのルールがあることで、細胞は遺伝情報の量を正確に保ち、異常な増減を防ぐことができるのです。

「私が長年携わってきたのは、DNAを一度だけ複製するよう制御する仕組みについての研究です。特に、Cdt1(シーディーティーワン)というたんぱく質に注目し、どうやってこの制御が働いているのかを探っています」

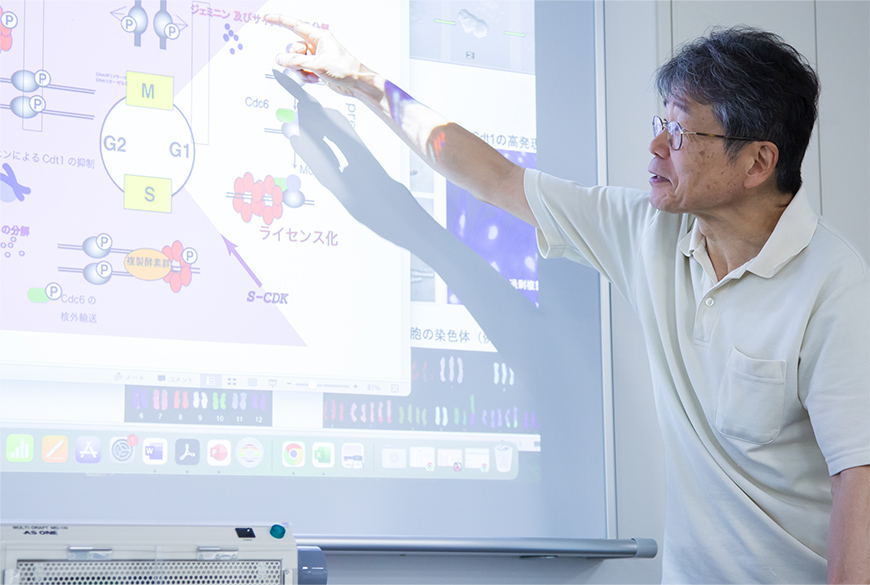

染色体複製のライセンス化制御(概略図)

DNAのコピーは、細胞周期のなかのS期に行われますが、その前段階のG1期で準備が必要になります。この準備段階のことを「ライセンス化」と呼ぶそうです。

「ライセンス化はG1期にだけ行われ、S期以降は二度とライセンス化が行われないよう制御されています。この仕組みを支える重要な因子は4つあり、その一つであるCdt1はS期に分解されることで、DNAの複製が一回限りになるよう調節されています」

細胞周期の制御の仕組みを明らかにすることが、この研究の目標

西谷教授は1993年から4年間、イギリスのがん研究基金研究所で博士研究員として勤務していました。その当時の上司が、2001年にノーベル生理学・医学賞を受賞。細胞周期を制御するCDKを発見され、細胞の増殖や分裂の基本的な仕組みの解明で世界的に高く評価されました。

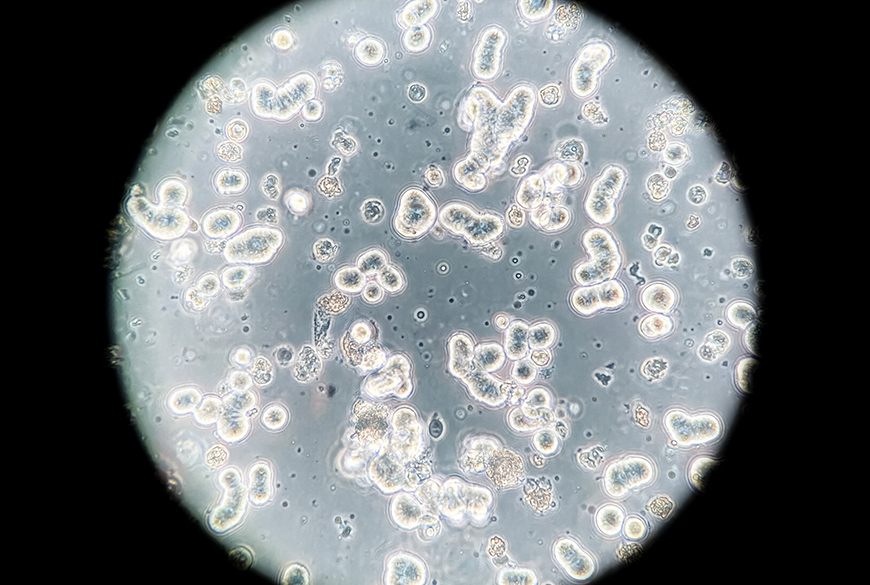

「今思い返すと、当時はとても恵まれた環境で研究に携わることができたと感じています。私自身も、イギリス滞在中に大きな発見をしました。まだCdt1の役割が完全には解明されていなかったなか、Cdt1を細胞内で過剰発現させるとDNAの過剰複製が起こることを明らかにしたのです。顕微鏡を覗いたときの驚きは、今でも忘れられません」

西谷教授の研究は、生命の根幹をなすDNA複製の制御機構を分子のレベルで解明すること。何十億年も前から続く生命の営みのなかで、遺伝情報が正確に次世代に受け継がれるために、DNAは細胞周期で一度だけ複製されなければなりません。そのシンプルながらも精巧な制御の仕組みを明らかにすることが、研究の大きな目標です。

「DNA複製という生命の根本的な現象の裏側に、繊細で多様な制御が隠れています。その巧みな仕組みを発見していく過程が、この研究の最大のおもしろさだと言えるでしょう」

現在、西谷教授は細胞周期のS期(DNA複製期)とM期(細胞分裂期)間の連携メカニズムの全貌解明に挑んでいます。

「S期とM期がどのように連動し、細胞周期が正確に進むことで遺伝情報が安定的に維持されているのか。その仕組みを解明できれば、生命の根幹に迫る大きな発見になると考えています」

遺伝情報の維持は、

がんなどの病気を理解するうえでも非常に重要

西谷教授は2025年3月に兵庫県立大学大学院の教授職を定年退職し、翌4月から大和大学理工学部生物生命科学専攻の教授として着任しました。定年後も仕事を続けようと思った理由について、次のように語ります。

「研究への情熱が冷めることはありませんし、これまで積み重ねてきた経験や知識を若い世代に伝えたいという想いが強いからです。しかも、新たに誕生した生物生命科学専攻は、他の大学にはない多様な分野が融合した特色ある学びの場。定年は一区切りですが、新たな環境で新しい挑戦を続けられることにワクワクしています」

西谷教授の研究を通じて学生たちは、細胞がさまざまな状況のなかで遺伝情報をどのような機構で守っているのかを学び、その一端を実際に体験することで理解を深めることができるでしょう。

「遺伝情報の異常は、細胞ががん化する原因の一つです。そのため、遺伝情報の維持はがんなどの病気を理解するうえで非常に重要。学生たちには、細胞がどのような仕組みで情報を守っているのかを自分の手で確かめ、生命科学のおもしろさを体感してもらいたいと思っています」

西谷教授は、学生たち一人ひとりに自分の特性や強みを見つけ、それを伸ばしてほしいと考えています。すべての教科で優秀である必要はないのだそうです。

「生物生命科学専攻には、さまざまなバックグラウンドを持つ教員が揃っています。いろいろな教員の経験や知識に触れることで、学生は幅広い視野を持ち、多角的に物事を考える力を養うことができるでしょう。ぜひそのなかから、自分が極めたいと思える道を見つけてください。私たちが全力で、夢や目標の実現をサポートするので、安心して挑戦してほしいと思っています」

西谷 秀男 教授

京都大学理学部を卒業後、製薬会社へ就職。その後、九州大学大学院で博士号を取得する。1993年から4年間、イギリスのがん研究基金研究所で活躍した後、九州大学大学院医学系研究科の助教や 兵庫県立大学大学院生命理学研究科の教授を経て、大和大学へ。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME