DNAに関する研究や教育を通じて、

次世代の生命科学を切り拓く

DNAに関する研究や教育を通じて、

次世代の生命科学を切り拓く

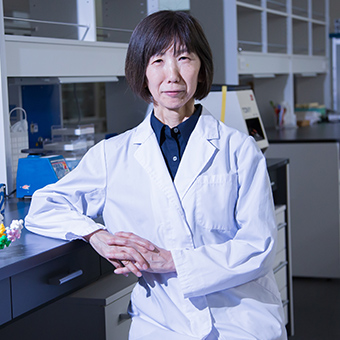

鷹野 典子 教授

次世代に継承すべき大切な、

「遺伝情報」と「知識情報」について

鷹野教授は、DNAに生じる傷とその修復の仕組みを研究し、「遺伝情報」がどのように正確に保たれてるか、また突然変異はどのように起こるのかを明らかにしようとしています。いっぽうで、社会や科学技術の進歩に合わせ、子どもたちが楽しみながら「知識情報」を学べるSTEAM型の教育プログラムを開発。「遺伝情報」と「知識情報」という次世代に受け継ぐべき二つの大切な情報を融合させ、未来の科学や社会の発展に貢献することを目指しています。

悪いイメージを持たれがちな突然変異は、

生物の進化や多様性の源!

DNAがどのように正確に保たれ、次世代へ受け継がれるのかを明らかにする「遺伝情報」に注目している鷹野教授。私たちの体のなかにあるDNAの傷と修復の仕組みについて、長年研究を行ってきました。

「体の細胞にはDNAという大切な遺伝情報が含まれており、細胞が分裂するたびにコピーされて次の細胞へと伝わっていきます。しかし、その際に紫外線やタバコの煙、化学物質、さらには体内で発生する活性酸素などの影響でDNAが傷ついてしまうことがあります。DNAの損傷は突然変異の原因となり、老化やがんを引き起こす一因となることがあるのです」

鷹野教授は、DNAを損傷させたマウスや傷を修復する遺伝子の働きを抑制したマウスと、通常のマウスを比較しながら、DNAの傷がどのように体に影響するのかを調べています。

「DNAの損傷を修復する『DNA修復機構』は、遺伝情報の安定性を保つために欠かせない仕組み。DNA損傷と修復の仕組みを解明することは、遺伝情報がどのようにして正確に継承されているのか、そしてその過程で起こるトラブルがどのように老化や病気につながるのかを理解する手がかりとなります」

突然変異は、老化やがんの原因になることがあるので、ときに悪いイメージを持たれがち。けれども、生物の進化や多様性の源であり、私たちの身近な作物の品種改良に欠かせない要素でもあるのです。

「だからこそ、DNAの傷と修復の仕組みを詳しく調べることで、遺伝情報がどのようにして正確に次の世代へと受け継がれるのか、そして突然変異が生物の変化や多様性にどのように関わっているのかを、解明したいと考えています」

DNAの傷と修復の仕組みの研究を通じて、

生命活動のメカニズムに迫る!

鷹野教授によると、近年は技術の進歩によって、それまでブラックボックス化していたDNAの世界が、少しずつ“見える化”されるようになってきたそうです。

「私たち人間は、突然変異などを経て、古代からDNAが進化し続けた結果、現在のような姿や能力を手に入れることができました。ところが、人間とチンパンジーのDNA配列は、90%以上が共通していると言われています。しかし、DNA配列を読み解く技術がさらに進歩すれば、そういったこれまでの常識が覆る可能性もあるのです」

私たちの体や性質は、DNAという分子に記された情報に基づいてつくられています。鷹野教授は、DNAの傷と修復の仕組みの研究を通じて、生命活動の基本的なメカニズムをより深く理解しようと考えています。

「DNAは、いわば生命の設計図です。この設計図を読み解くことで、細胞がどのように働き、命がどのように維持されているのかを理解できるようになるでしょう。また、遺伝情報を安定して保つ仕組みを理解することは、がんや遺伝病がどうして起こるのかを解き明かすだけでなく、老化や寿命の仕組み、生物が進化する法則を理解することにもつながります」

技術の進歩のおかげで、以前よりもはるかに多くのデータを、より短時間で収集できるようになったという鷹野教授。それにともない、研究を深めていくなかで、データ解析のスキルも求められるようになってきたといいます。

「研究を進めるには、単に実験を行うだけでなく、得られたデータの解析や情報処理にも積極的に取り組む必要があります。この過程で、学生たちは分子生物学の知識を深めるだけでなく、膨大な生物データをコンピュータで解析して生命の仕組みを解明する、『バイオインフォマティクス』の視点も養うことができるでしょう」

STEAM型の教育プログラムを通じて、

遺伝リテラシーの向上を目指す!

「遺伝情報」は、生命の基本的な設計図を次の世代へと伝えていくうえで重要なものです。同じく次世代への継承という観点から、鷹野教授は「知識情報」にも注目しています。

「『知識情報』は、親から子へ伝わる『遺伝情報』と異なり、社会の変化や科学技術の進歩に応じて更新されていく必要があります。例えば、時代によって求められる知識や技術が変わるため、それに対応した教育が重要。そこで、特に小学生向けに、『生命がどのように受け継がれ、どのように多様化しているのか』を学べる、STEAM型の教育プログラムを開発しています」

STEAM型の教育プログラムとは、Science (科学)、Technology (技術)、Engineering(工学)、Art(芸術)、Mathematics(数学)の5つの分野を組み合わせ、探究や創造的な活動を通して学ぶ教育法のこと。これまで鷹野教授は、子どもたちが楽しく学べるさまざまな催しを開催してきました。

「自分のDNAを抽出してオリジナルのネックレスをつくるプログラムや、コシヒカリとコシヒカリの突然変異で誕生したミルキークイーンを食べ比べてみるプログラムは、その一例。科学を『知識』ではなく『体験』として捉えることで、学びの楽しさや気づきを広げてもらいたいと考えています」

鷹野教授は、DNAの傷と修復の仕組みに関する研究を通じて得られた知見を『知識情報』として整理し、次世代に向けた遺伝教育へと活用していきたいと考えています。

「私が目指しているのは、次世代に受け継がれる『遺伝情報』と、それを学ぶための『知識情報』の仕組みを深く理解し、その成果をもとにわかりやすく効果的な教育プログラムをつくることです。そして、こうした科学的な知識をわかりやすく整理し、多くの人に広めることは、進化し続ける科学技術への対応力を高めるうえで重要。遺伝学への理解が深まることで、日本全体の遺伝リテラシー向上にもつながっていくでしょう」

鷹野 典子 教授

九州大学大学院生物資源環境科学府で博士号を取得。九州大学大学院医学研究院、九州大学大学院芸術工学研究院などを経て、大和大学理工学部生物生命科学専攻に教授として着任。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME