植物ホルモンと器官形成の関係を解明し、

持続可能な農業や環境保全へ貢献

植物ホルモンと器官形成の関係を解明し、

持続可能な農業や環境保全へ貢献

安喜 史織 准教授

植物の体内で繰り広げられる

分子のドラマを解き明かす研究

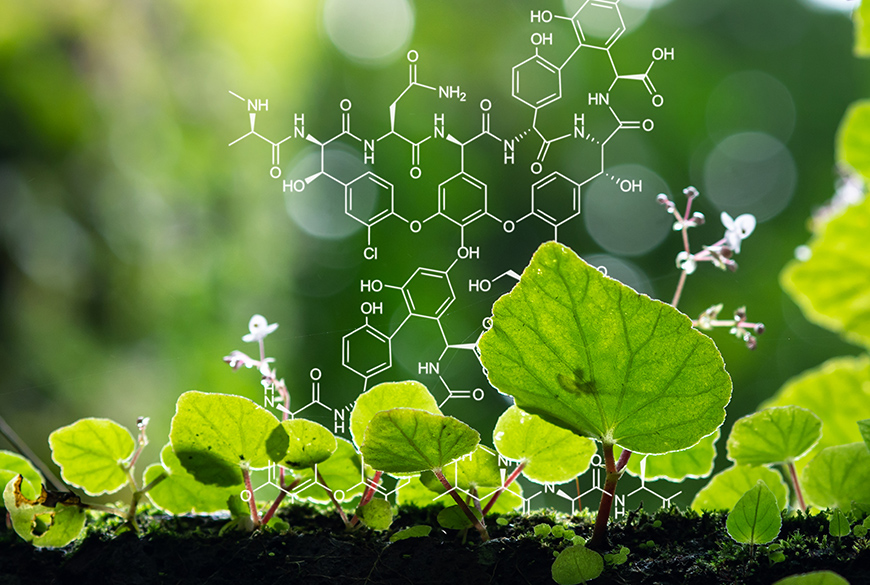

植物は動くことができない生き物だからこそ、環境に合わせて体の形や働きを巧みに変化させながら生きています。安喜准教授は、ゼニゴケを用いて植物ホルモンの働きと器官形成の関係を分子レベルで解明する研究に注力。特に、サイトカイニンなどの植物ホルモンが環境に応じてどのように遺伝子ネットワークを調節し、植物の形づくりに影響を与えているのか、その普遍的な仕組みを明らかにすることを目指しています。

植物が“自分の体”をつくる

仕組みの核心に迫る!

安喜准教授が長年取り組んでいるのは、植物の体内で何が起きているのかを分子レベルで解明する、植物分子生物学の研究。特に、植物がどのように体をつくるのか、またその仕組みが環境に応じてどのように働きを変えるのかに興味を持っているそうです。

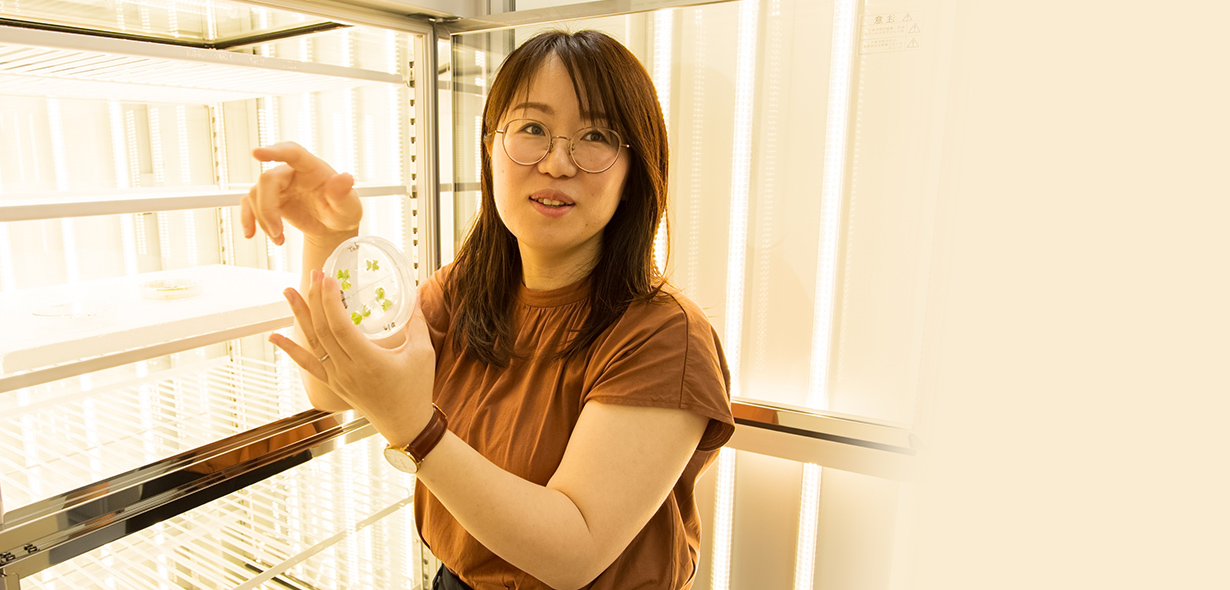

「具体的には、植物ホルモンの働きと器官形成の関係を、ゼニゴケを使って調べています。ゼニゴケは構造が比較的シンプルで、遺伝子改変などの技術も整っているため、植物ホルモンの働きを理解するための基礎研究に非常に適したモデル植物。また、シロイヌナズナなどの被子植物モデルやその他の植物との比較を通じて、陸上植物の進化を探るうえでも、重要な手がかりを与えてくれます」

植物ホルモンとは、植物が生きていくうえで必要不可欠な化学物質のこと。植物の体内で情報伝達や調節を行う、重要な役割を担っています。

「オーキシンやジベレリン、サイトカイニン、エチレン、アブシシン酸などが代表的な植物ホルモンで、私が注目しているのはサイトカイニン。遺伝子を組み替えたゼニゴケをつくって、さまざまな実験を行っています。ゼニゴケでサイトカイニンの合成や作用に関わる遺伝子を欠損させると、クローン個体を産み出す器官が作られなくなることから、サイトカイニンが植物の繁殖に重要な役割を果たしていることがわかるのです」

安喜准教授にとって研究の目的は、植物がどのように自分の体を形づくっているのか、その基本原理を明らかにすることなのだとか。

「目指しているのは、すべての植物に通じる“普遍的な仕組み”を解明することです。それがわかれば、生物がどのように環境に適応して多様化してきたのかを理解する手がかりになるでしょう。また、こうした根源的な問いにこそ向き合うことが、未来の科学や社会の礎になると信じています」

環境の変化やストレスに強い植物を

つくるための基盤となる研究!

安喜准教授は、この研究のおもしろさについて「まるで謎解きをしているような感覚で、とてもワクワクします」と語ってくれました。

「植物は動けないからこそ、環境を鋭く察知し、それに応じて形を巧みに変え、最適な戦略を実行しています。植物が持つたくましくしなやかな生存戦略のメカニズムを一つひとつ紐解いていくことは、パズルのピースがぴたりとはまるような快感があり、やめられません。会社員時代には味わえなかった刺激を得ることができています」

しかも安喜准教授が手がけているのは、まだ誰もがなし得ていないことに挑む研究。日々、新たな発見への期待とともに、やりがいを強く感じながら取り組んでいるそうです。

「この10年で一番興奮したのは、ゼニゴケのある遺伝子を欠損させたら、毛がフサフサになって見た目が劇的に変わったことです。その遺伝子を潰せば死んでしまうだろうと思っていただけに、形を変えながら成長し続けるたくましさに感動しました」

現在、複数の植物ホルモンが互いに影響し合いながら器官形成を調節している「クロストーク(情報のやりとり)」の仕組みに注目している安喜准教授。特に、多様な環境に応じて植物ホルモンのバランスがどう変化し、それがどのように遺伝子ネットワークを調節して形づくりに活かされるのかを明らかにすることが、今後の大きな課題だといいます。

「植物の形づくりの仕組みを分子レベルで理解することは、将来的に環境の変化やストレスに強い植物をつくるための基盤となるでしょう。基礎研究を積み重ねることで、持続可能な農業や環境保全に貢献できる新たな知見を得ることを目指しています」

自然現象の背景にある「なぜ」を

考える力を身につけられる!

生物生命科学専攻は、2025年に新設されたばかり。安喜准教授によると、他の大学にはない魅力がたくさんあるそうです。

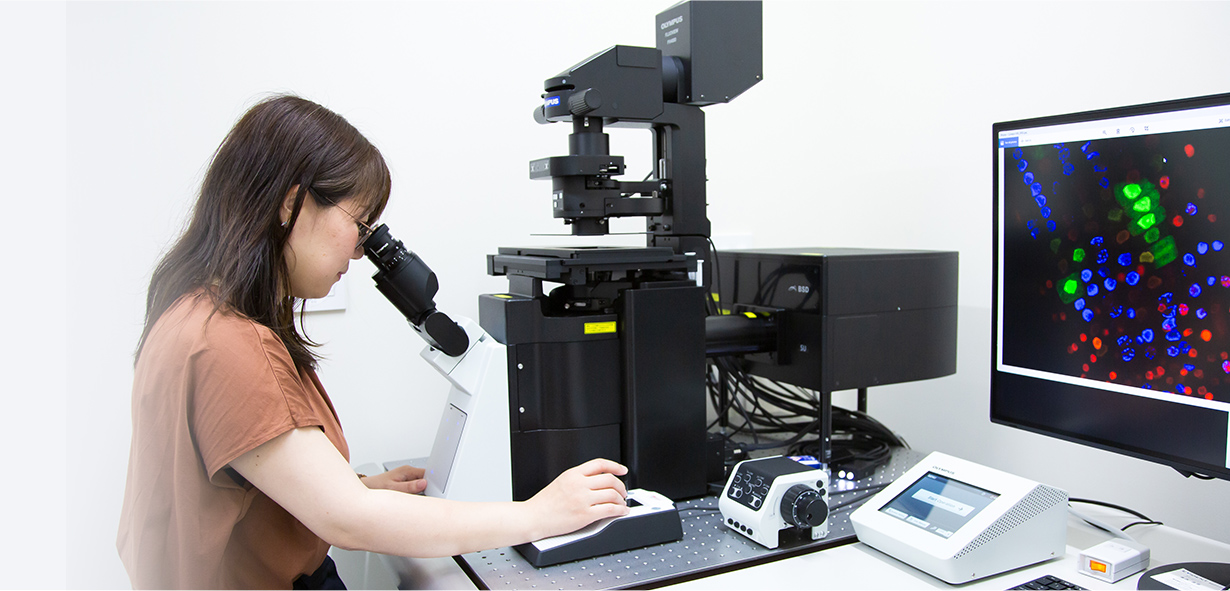

「生物生命科学専攻では、1学年40名と少人数制の教育を取り入れており、学生と教員の距離が近いのが特徴です。学生7~8人に対して担任が一人つくので、コミュニケーションが取りやすいでしょう。1年生のうちから各研究室を訪問し、早い段階でさまざまな研究に触れ、興味や関心を育めるカリキュラムが用意されているのも魅力。また、研究室には最新の環境が整っていて、新しい設備を使った実験に取り組める点もポイントです。ちなみに、共焦点レーザー顕微鏡は、数千万もする高額な機器です。ほかにも、植物を育てる光や温度などの環境を自由に変化させることができる人工気象器などもあります」

こうした充実した環境のもと、安喜准教授の研究に参加することで、学生たちは自然現象の背景にある「なぜ」を考える力を身につけることができるでしょう。

「高校時代の勉強とは違い、この研究は答えのない問いに挑む日々です。日々トライ&エラーを繰り返すなかで、自分なりの物事の見方や考え方を育めるはず。こうした経験が、思考力を養う大きな力になると思います」

この研究に携わるうえで、「なぜ」を考え抜く力と同じくらい大切なのが、ちょっとした変化を見逃さない観察力だという安喜准教授。なぜなら、植物のわずかな変化に気づかなければ、重要な発見を見逃してしまうかもしれないからです。

「観察力を高めるには、日々の実験や植物の状態に細かく注意を払い、変化の兆しをキャッチすることが大切。ちなみに、日常生活のなかでも観察力を鍛えるトレーニングができます。例えば、毎朝通学途中にすれ違う人の服装や持ち物の変化に気づくよう意識するだけで、少しずつ感覚が研ぎ澄まされていくでしょう。そうしたちょっとした積み重ねが、将来の大きな発見につながるかもしれません」

安喜 史織 准教授

京都大学大学院で博士号を取得した後、研究用の試薬を扱う商社に就職。2年ほど働き、再び研究の世界へ。奈良先端技術大学院大学の博士研究員や助教を経て、2025年4月に誕生した大和大学理工学部生物生命科学専攻の准教授として新たなキャリアをスタートさせた。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME