発生と再生のメカニズムを解明し、

からだづくりの新たな原理の発見に挑む

発生と再生のメカニズムを解明し、

からだづくりの新たな原理の発見に挑む

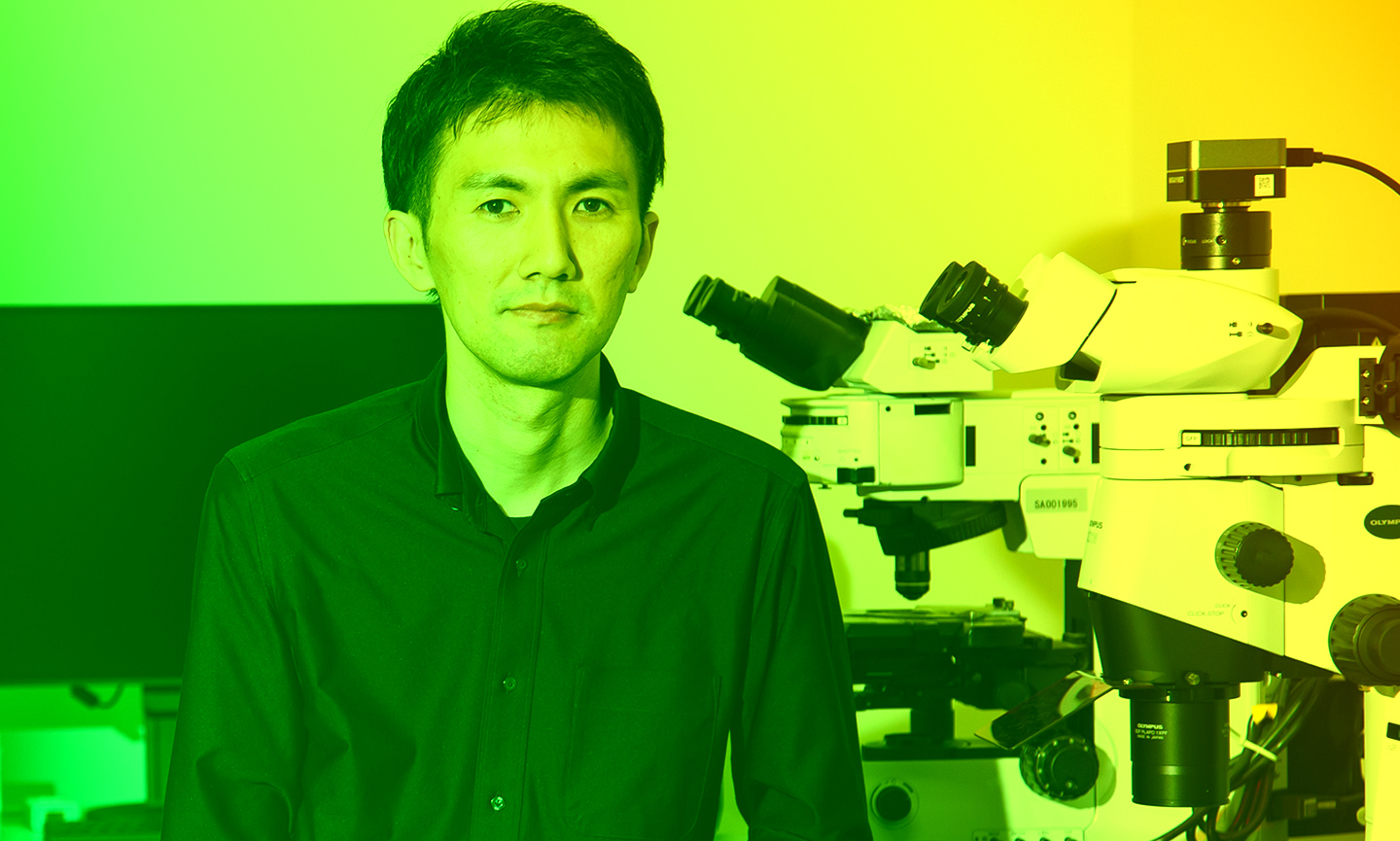

秋山 隆太郎准教授

動物の器官や臓器の発生と

再生の仕組みに関する研究

組織や臓器がどのように生まれ、傷ついたときにどのように再生するのか、そのメカニズムに迫り、基礎的な生命現象の仕組みを明らかにしようとしているのが、秋山准教授です。具体的には、ゼブラフィッシュという熱帯魚の受精卵を使い、「側線」と呼ばれる器官の発生メカニズムについて研究。生きものが自らのからだをつくり、傷を癒やしていく仕組みを解き明かすことは、医療の未来を支える大切な一歩になると言えるでしょう。

ゼブラフィッシュの受精卵を用いて、

器官の発生メカニズムを追求

動物の器官や臓器の発生と再生の仕組みに着目し、その解明を目指している秋山准教授。現在は、ゼブラフィッシュという熱帯魚の受精卵を用いて、「側線」と呼ばれる器官の発生メカニズムを研究しています。

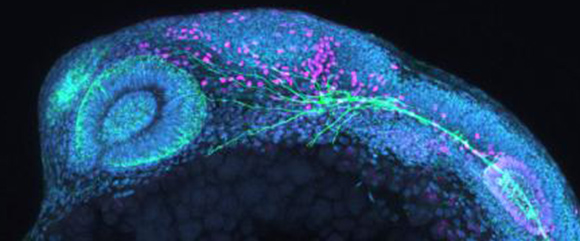

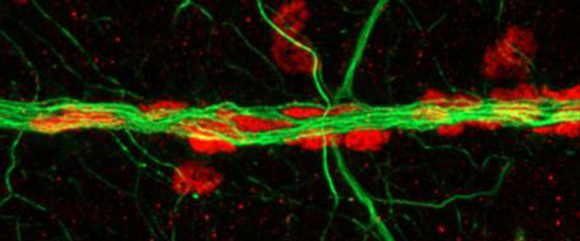

「側線は、人間の耳に似た役割を持つ器官。小さな毛が生えた有毛細胞に感覚神経がつながってできており、魚はこの側線を使って水の流れを感じ取っているのです。私は、有毛細胞や感覚神経が発生の過程でどのように並び、形づくられていくのかを調べています」

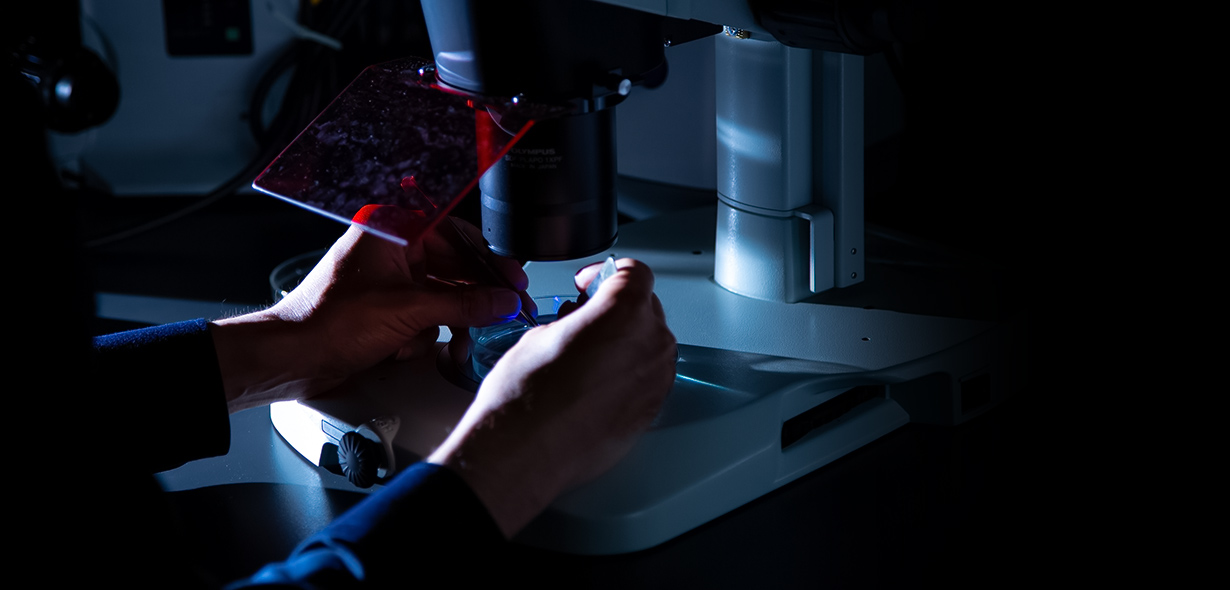

秋山准教授によると、ゼブラフィッシュの受精卵は母体の外で急速に発生が進むため、臓器が形づくられていく様子を顕微鏡下でリアルタイムに観察できるのだとか。

「受精から12時間ほどで頭や目、背中、尻尾ができ始め、24時間ほどで心臓が動き出します。受精から臓器ができて、個体の形が少しずつ整っていく様子を観察しやすいのが特徴だと言えるでしょう」

ゼブラフィッシュ

ゼブラフィッシュの胚と受精卵への遺伝子導入

また、ゼブラフィッシュは人やマウスと共通の臓器や遺伝子を持っており、そこで得られた発見が将来的に人への応用につながる可能性もあるそうです。

「そのほか、魚類には哺乳類が持たない高い再生能力があり、その仕組みの解明も進めているところ。例えば、人間は耳の有毛細胞が損傷すると再生できませんが、魚にはそれを修復する能力があるのです。そこで、ゼブラフィッシュの内耳などを人工的に損傷させ、その後の再生プロセスを追うことで、その仕組みを明らかにしようとしています」

受精後1日胚の頭部。神経(緑)とシュワン細胞(マゼンタ)。

側線の感覚神経(緑)とシュワン細胞(赤)。

目標は、まだ誰も見つけていない

現象や仕組みを発見すること

秋山准教授にとって、この研究の目的は、からだづくりの新たな原理を発見すること。ゼブラフィッシュを使い、組織や臓器がどのように生まれ、傷ついたときにどのように再生するのか、そのメカニズムに迫っています。基礎的な生命現象の仕組みを明らかにすることで、将来的には再生医療などへの応用につなげたいと考えているそうです。

「現在、幹細胞から様々な組織や臓器を人工的につくる研究が進められていますが、実はその土台となっているのは、発生生物学の基礎研究の成果です。道のりは長いですが、私の研究もいつか再生医療に役立ててもらえたら、という想いで日々取り組んでいます」

また、秋山准教授によると、顕微鏡で観察する胚や組織の構造は非常に精巧で美しく、何度見ても感動してしまうのだとか。機械でつくったものではないのに、同じ大きさのものが同じ数だけ均等に並んでいて、本当にキレイだといいます。

「そうした構造がどのような仕組みでできているのかを想像し、仮説を立てる過程は、まるで自由に妄想を広げるような創造的な作業で、とても楽しいものです。仲間と意見を交わし、議論を重ねていくことも、研究の醍醐味のひとつ。また、仮説を地道に実験で確かめていく作業には根気がいりますが、予想通りの結果が得られたり、思いがけない発見があったりしたときには、大きなやりがいを感じます」

秋山准教授は、側線の感覚神経ができる過程で、隣にあるシュワン細胞という種類の細胞が、その形成を妨げているように見える現象を偶然発見しました。これまでの研究で、その干渉をコントロールするために必要な遺伝子が少しずつ明らかになってきているそうです。

「今後の課題は、その遺伝子からつくられるタンパク質がどのような役割を果たしているのかを詳しく解明することです。また、その遺伝子が再生の過程にも関わっている可能性があるため、関連についても研究を進めたいと考えています。まだ誰も見つけていない現象や仕組みを発見し、それを世の中に伝えることが私の研究の目標だと言えるでしょう。基礎研究者の使命は、小さな発見をコツコツ積み重ねていくこと。そして、その小さな発見のなかに、将来の応用につながる可能性が秘められていると信じています」

最先端の設備が整っているのが、

大和大学の大きな魅力

秋山准教授の研究を通じて、学生たちは組織や臓器の発生と再生の仕組みを、より深く理解できるようになるでしょう。しかし、この研究から得られるものは、それだけにとどまりません。

「実験で得られた結果をもとに、仲間と議論を重ねながら次の検証実験へと進む過程で、論理的な考え方や課題解決力が自然と身についていきます。自分の手で観察し、主体的に研究を進める経験は、机の上だけでは得られない深い理解と実践的な力を養う、貴重な機会となるでしょう」

また、理工学部生物生命科学専攻は2025年4月に誕生したばかりです。共焦点レーザー顕微鏡をはじめ、最先端の設備が整っているのが大きな魅力。秋山准教授によると、この規模の大学でこれほどの設備が整っているのは、非常に珍しいそうです。

「さらに、動物や植物、細胞や微生物など、多様な分野に触れられるのも大きな特徴です。幅広く学びながら、自分の興味をどんどん深めていけるでしょう。生物生命科学専攻はまだ規模が小さく、研究室の壁もありません。そのため、他の研究室とも気軽にコラボレーションしやすい環境。私自身、これからの展開がとても楽しみです」

秋山准教授は、気になったことはとことん追いかける粘り強い性格だそうです。ゲームでも、どうしてもクリアできないときには、コツコツ時間をかけて挑み続け、6年越しでクリアしたこともあったそうです。そうしたあきらめない姿勢があるからこそ、長年にわたって研究を続け、困難に直面しても乗り越えてこられたのでしょう。

「研究の現場では、私のようにあきらめないタイプも活躍できますが、いっぽうで切り替えの早いタイプも活躍しています。成果が出なければ別のアプローチを試すことも大切で、どちらが正しいというわけではありません。とはいえ、共通しているのは『ああでもない、こうでもない』と考えることを楽しめること。そして、受け身ではなく自分の頭で考え、主体的に動ける方なら、楽しみながら大きな成長を得られるでしょう」

秋山 隆太郎 准教授

広島大学生物生産学部を卒業後、奈良先端科学技術大学院大学博士課程を単位取得退学。2014年に博士号を取得し、奈良先端科学技術大学院大学の助教などを経て、2025年から准教授として大和大学へ。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME