カルチャーやアートと融合した、

人間の本能に訴えかける建築空間を探究

カルチャーやアートと融合した、

人間の本能に訴えかける建築空間を探究

堀口 譲司教授

カルチャーやアートから

建築をとらえる研究

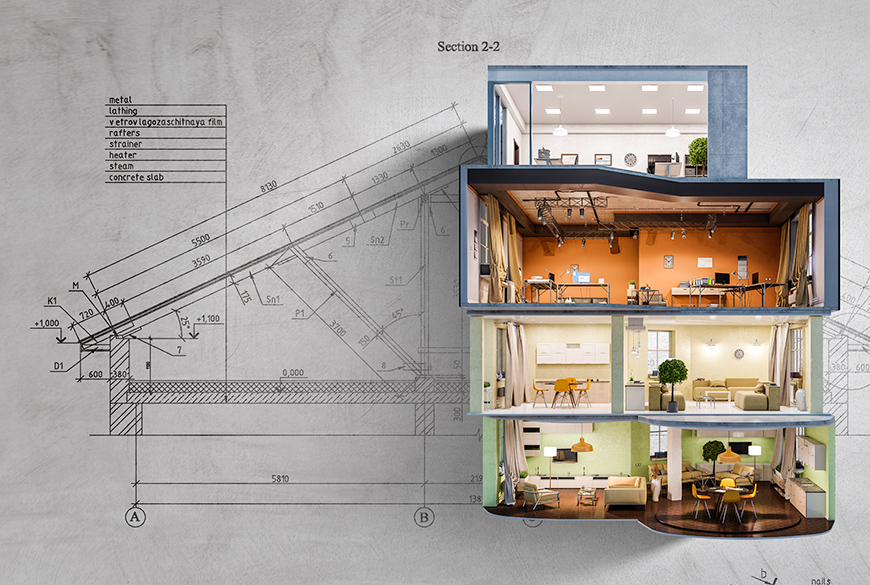

劇場空間のタイポロジー(類型学)と歴史的・文化的変遷の研究や、聖母マリアがキリストを身ごもったことを知らされるシーンを描いた『受胎告知』にみる、ルネサンス期の空間認識の変遷について研究を行っている堀口教授。さらに、映画や文学と建築空間についても研究するなど、カルチャーやアートと建築設計をテーマに、「人間が太古から受け継がれてきた記憶や感覚と共鳴する建築空間を導き出すること」を目指しています。

オペラハウスと歌舞伎小屋は、

相乗効果で感情の共有がされやすい空間

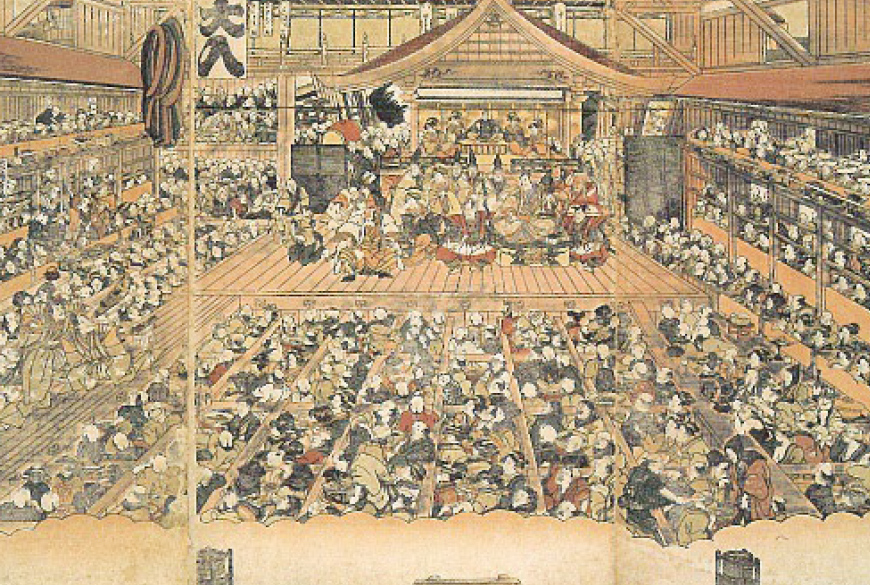

カルチャーやアートから建築をとらえるという、独自性の高い研究を手がけている堀口教授。劇場空間のタイポロジーと歴史的・文化的変遷についての研究が、そのひとつです。タイポロジーとは、類型学のこと。堀口教授はイタリアのオペラハウスと日本の歌舞伎小屋に注目し、その共通点や違いについて研究を行っています。

「オペラと歌舞伎には、実は共通点がたくさんあります。まず、1600年前後とほぼ同時代に誕生しました。いずれも音楽や美術にこだわり抜かれており、それまでの演劇の枠を大きく超え、さまざまな芸能ジャンルが融合している点も似ています」

さらに、演目にも多くの共通点があるのだとか。そのことは、現存する最古のオペラである『エウリディーチェ』と、記録に残る最も古い歌舞伎の筋書きである『国女歌舞伎絵詞』の比較からもよくわかるそうです。

「共に現世と冥界の出入りをテーマにしており、劇的な内容を重視せずに派手な音楽と踊りに終始。また、リアルな話し言葉によるセリフは使っていません。17世紀の初めというと、イタリアの都市国家の争いが収束を迎えた頃。日本では、徳川家康によって天下統一が成し遂げられました。武力と政治に飽き飽きした民衆が、“非日常”の楽しみを求めた結果、オペラと歌舞伎が誕生したのかもしれません」

堀口教授によると、オペラハウスと歌舞伎小屋という建築物にも、多くの共通点を見出せるそうです。劇場の形態や規模、構造などが、とても似通っているのだとか。

「オペラハウスと歌舞伎小屋の一番の共通点は、三方にボックス席や桟敷席があり、U字型の劇場空間になっているところ。他の観客の表情が視界に入りやすいため、人が笑っている様子を見て自分もますます笑顔になるなど、相乗効果によって感情の共有がされる、一体感を生み出しやすい建築物だと言えるでしょう」

ルネサンス期に、

『受胎告知』の空間認識に大きな変革が起こった

絵画と建築空間についても、研究を行ってきた堀口教授。具体的には、聖母マリアがイエス・キリストを身ごもったことを知らされるシーンを描いた『受胎告知』にみる、ルネサンス期の空間認識の変遷について研究を行っています。

「『受胎告知』は、多くの画家の独自の解釈によって、さまざまなバリエーションが存在します。そこで、それぞれの時代の『受胎告知』を比較することで、ルネサンス期の空間認識や精神風土を明らかにしようと考えました」

堀口教授によると、大きな変化が見られたのはルネサンス期に描かれた『受胎告知』。この時代になると、それまでと違って舞台設定が多彩になり、ダイナミックで劇的な構図が増えたそうです。

「それ以前は、『受胎告知』で描かれる舞台のほとんどが教会でした。ところがルネサンス期になると、日常生活に根ざした室内空間や室外空間を舞台にした作品が誕生します。また、この時代に絵画に奥行きと立体感をもたらす“一点消失遠近法”が発見され、神の視点から人間の視点での描写へとシフト。それによって、立体的な表現の『受胎告知』が増えてきました」

ルネサンス期に『受胎告知』の空間認識に大きな変革が起こった要因について、堀口教授は次のように分析しています。

「それまでの神(教会)中心の世界観から、人間(自然)中心の世界観へと変化したことが大きいと言えるでしょう。ルネサンス期に世界観が転換した理由としては、自由な文化創造が可能になったこと、東ローマの伝統を継承したコンスタンティノーブル(現イスタンブール)の古典文化がイタリアに入ってきたこと、皇帝との権力争いが激化して教皇の権力が衰えたことなどが挙げられます」

AIには真似できない、

感動や歓びを生み出す建築空間を見出したい

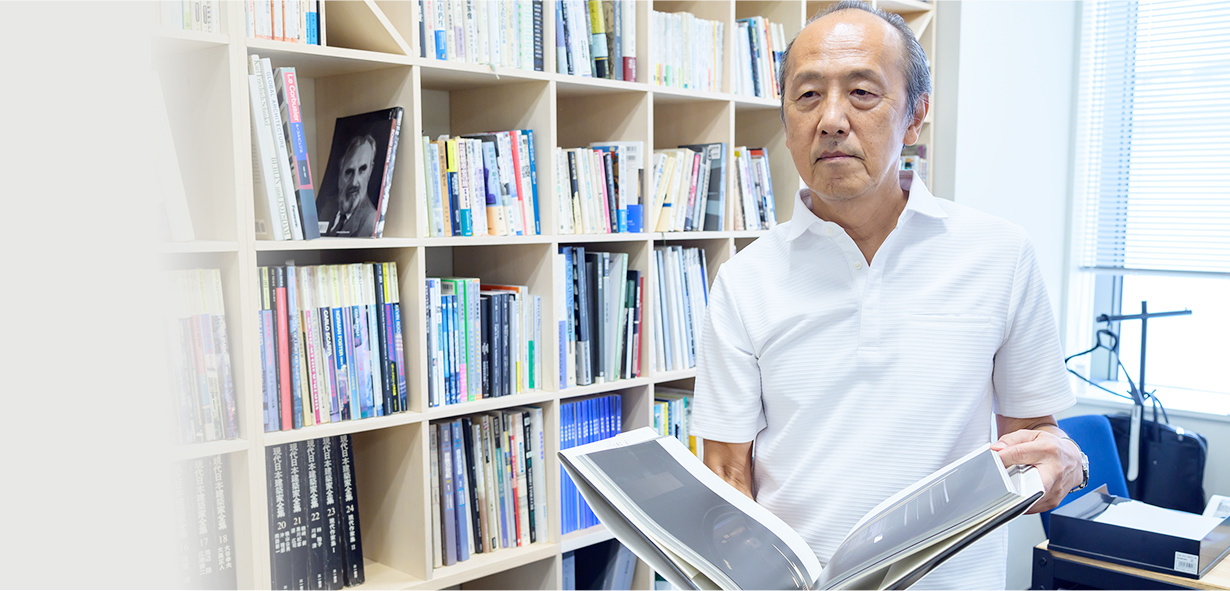

そのほか、堀口教授は映画や文学と建築空間についての研究にも注力。一見、建築と関係ないように思えるものの、“いい設計”をするうえでカルチャーやアートから建築をとらえることは非常に重要だといいます。

「建築物というのは、単に人々を雨風から守るシェルターではありません。風土や地理、歴史、宗教など、さまざまな文脈と密接に結びついた“文化の総体”だと言えるでしょう。だからこそ、工学的な知識に加えて、設計者には文化的・美学的・芸術学的な“知”が欠かせないと考えています。ちなみに、日本では建築は工学系に分類されますが、欧米では美術・芸術系にカテゴライズされているんですよ」

人間の本能に訴えかけて感動や歓びを生み出す、AIには真似できない建築空間を見出したいと考えている堀口教授。研究のゴールは、「人間が太古から受け継がれてきた記憶や感覚と共鳴する建築空間を導き出すこと」だそうです。

「私たちのDNAには、何千年という年月を経て受け継がれてきた“人類の記憶”が刻まれています。そこに共鳴する建築空間を創造することが、人々の感動や歓びにつながるはず。カルチャーやアートから建築をとらえることで、その一端を理解することができるでしょう」

堀口教授のもとでは、建築という枠を越えて幅広い知識を吸収することができます。しかも、カルチャーやアートという視点から建築について学んだ経験は、自分の引き出しを増やすことにもつながり、社会人になってからも大きな強みとなるでしょう。

「学生たちには、好奇心を持って多くのことを吸収してもらいたいです。建築学だけにとどまらず、さまざまな専攻分野についても学ぶことで深い知識を得ることができ、自分を高めていけると思います。」

堀口 譲司 教授

大学院卒業後、大手建設会社に就職。数々の建築物を手がける。設計部の副部長・部長時代に大学の非常勤講師をしたことがきっかけで、定年後は教育の世界へ。第一工科大学建築デザイン学科の学科長を経て、2024年4月からは大和大学で学生の指導にあたっている。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME