理工学科建築学専攻の学生たちは、建築研究会サークル顧問の包慕萍先生の手厚い指導のもと、積極的に学外コンペに参加しています。そこで、学年の壁を超えたチーム編成で「第18回 長谷工住まいのデザインコンペティション」(指導教員:包慕萍・堀口譲司)に挑戦した先輩たちを直撃。「集合住宅の新しいあらわれ」というテーマのもと、発想豊かなさまざまな作品が誕生しました。また、学生たちの実力は年々高まってきており、コンペでの受賞が目立つようになってきているのも特徴。そこで、“建築学生の登竜門”として多くの学生が参加する「建築新人戦2024」で、見事入選を果たした先輩にも話を聞きました。

※学年は取材時のものです。

来間 海人

(3年)

青山 倖奈

(3年)

森 恭彰

(卒業生/東京大学修士1年生)

辻 聖菜

(2年)

橋口 登偉

(4年)

澤坂 茉歩

(3年)

岩見 知弥

(2年)

佐原 涼太

(2年)

上田 高輝

(4年)

西村 菜ノ花

(2年)

岡 大悟

(4年)

横内 稀人

(3年)

学年ごとに知識やスキルに差があるなかで、

1年生たちのフレッシュな発想に驚かされた!

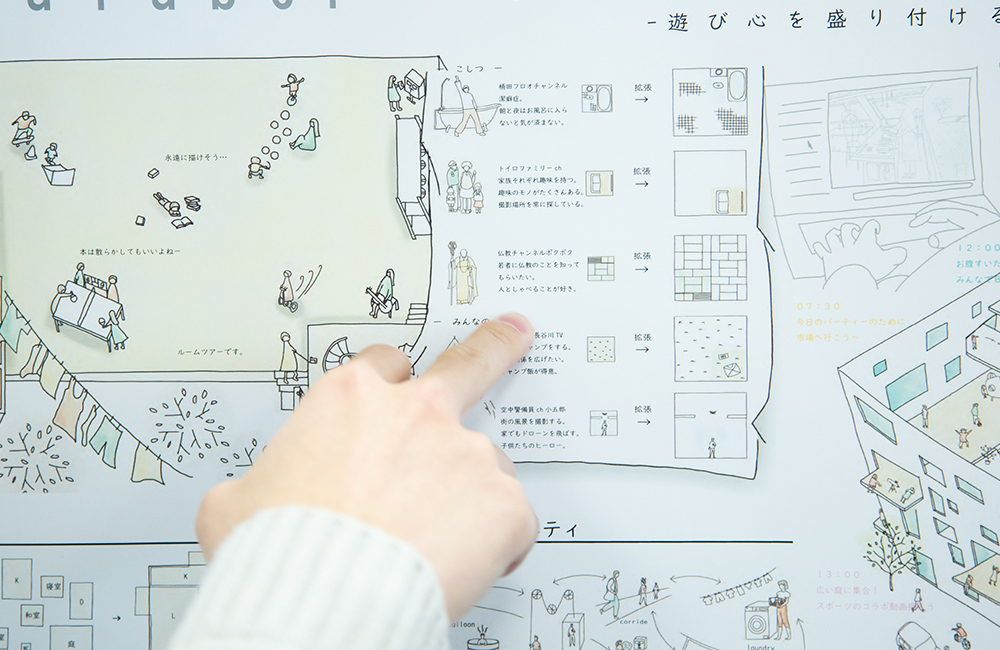

作品名:【YouTuberの集合住宅】

コンペ:「第18回 長谷工住まいのデザインコンペティション」

来間 海人

青山 倖奈

来間 海人

青山 倖奈

包先生

青山 倖奈

来間 海人

包先生

卒業生と在校生が生み出す化学反応で、

チーム全体のレベルが一気に高まった!

作品名:【1/360°刻みの間柄】

コンペ:「第18回 長谷工住まいのデザインコンペティション」

辻 聖菜

包先生

辻 聖菜

森 恭彰

ちなみに、「長谷工住まいのデザインコンペティション」には、在学中に4回応募したことがあります。第16回では佳作を受賞しました。

包先生

辻 聖菜

森 恭彰

辻 聖菜

森 恭彰

4年生の先輩と一緒にコンペに挑むことで、

自分の将来を決めるヒントがもらえた!

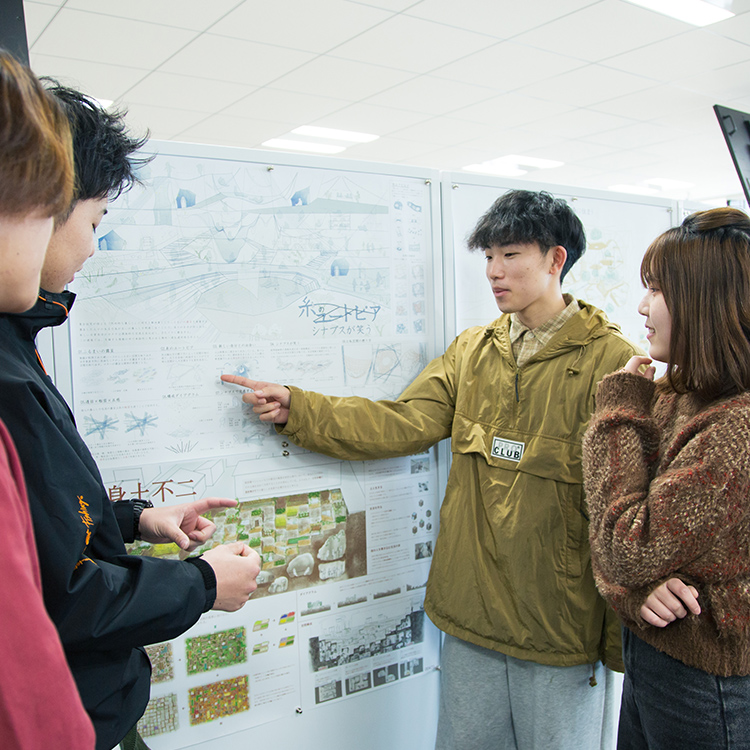

作品名:【糸のユートピア】

コンペ:「第18回 長谷工住まいのデザインコンペティション」

岩見 知弥

佐原 涼太

上田 高輝

西村 菜ノ花

佐原 涼太

岩見 知弥

上田 高輝

包先生

上田 高輝

佐原 涼太

西村 菜ノ花

岩見 知弥

包先生

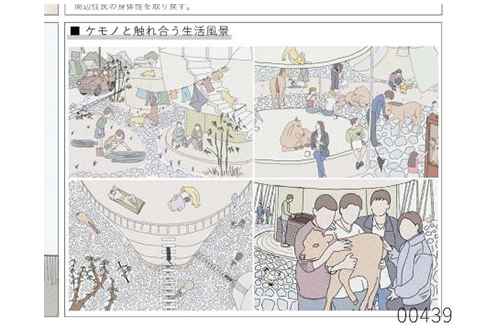

「集合住宅で馬を飼う」というアイデアからスタート!

大胆な発想で、自由に挑戦できるのがコンペの醍醐味

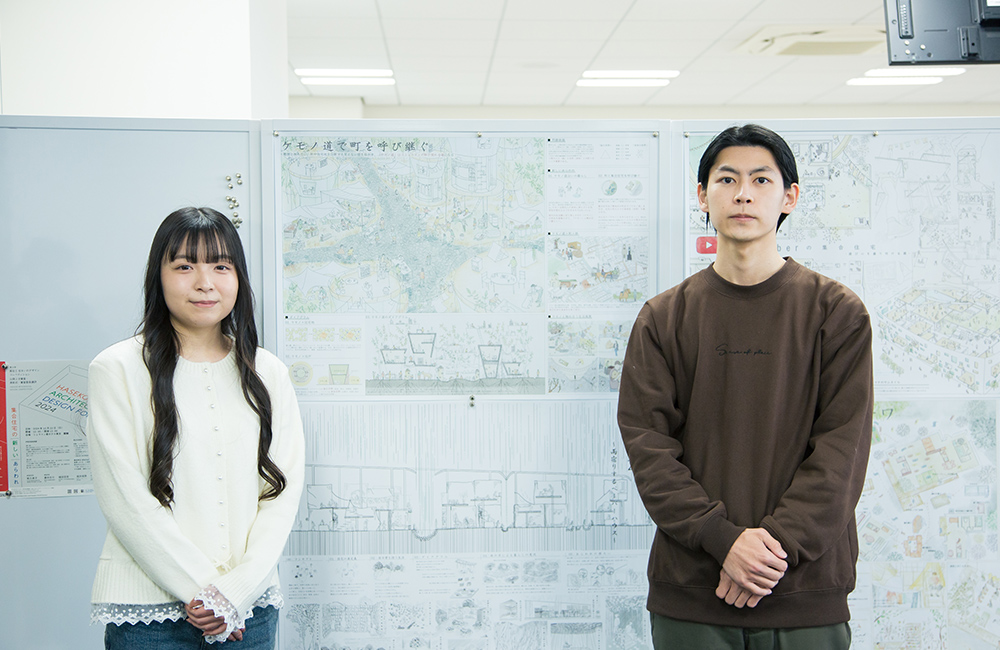

作品名:【ケモノ道で町を呼び継ぐ】

コンペ:「第18回 長谷工住まいのデザインコンペティション」

橋口 登偉

澤坂 茉歩

包先生

澤坂 茉歩

橋口 登偉

澤坂 茉歩

包先生

澤坂 茉歩

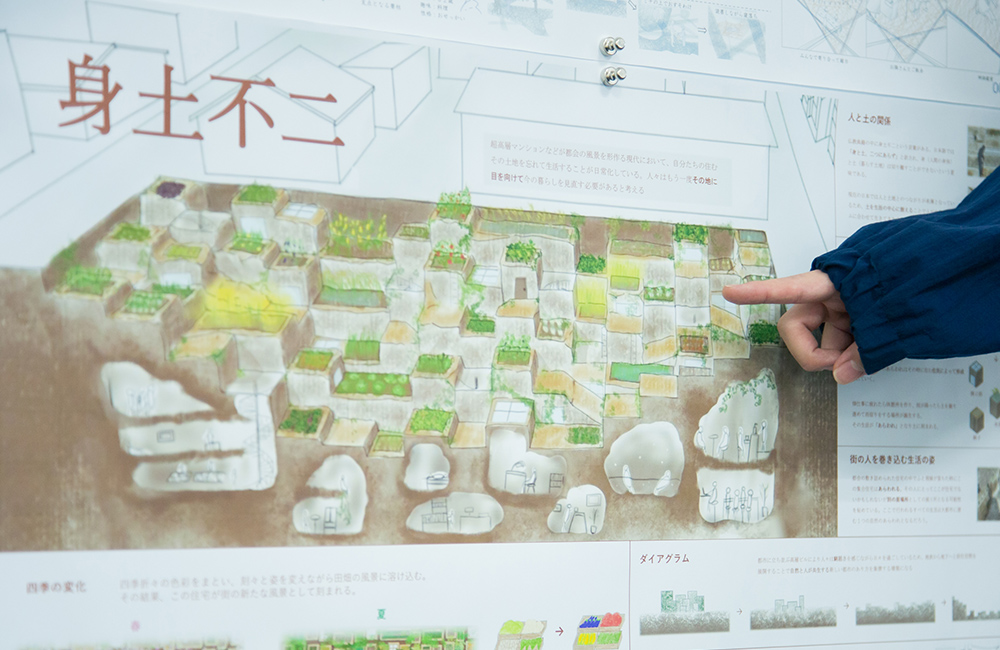

設計のスキルアップにつながるだけでなく、

チームワークの大切さを学べるのが魅力!

作品名:【身土不二】

コンペ:「第18回 長谷工住まいのデザインコンペティション」

包先生

岡 大悟

包先生

岡 大悟

包先生

岡 大悟

「建築と光」という建築の永遠のテーマに挑み、

「建築新人戦2024」ベスト100に入選!

作品名:【無意識の意識化:イサムノグチ記念館】

コンペ:「建築新人戦2024」

横内 稀人

包先生

横内 稀人

包先生

横内 稀人

包先生

-担当教員 包教授からのメッセージ-

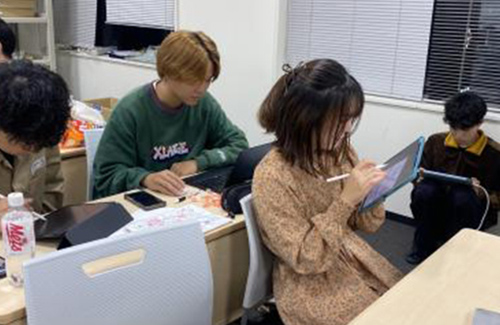

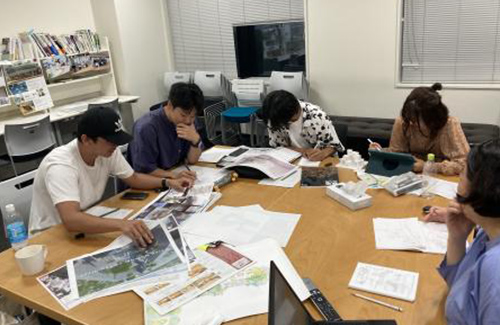

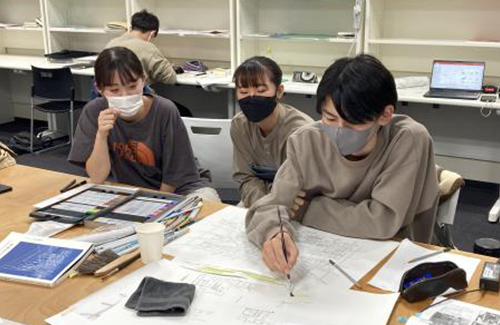

建築新人戦は8月から、長谷工住まいコンペは9月から実施されます。学生たちは夜遅くまで作業に追われます。同時に、指導する教員も加わって、白熱した議論が続きます。長谷工住まいコンペは2023年度に長瀬信博先生、2024年度に堀口譲司先生と一緒に指導しました。

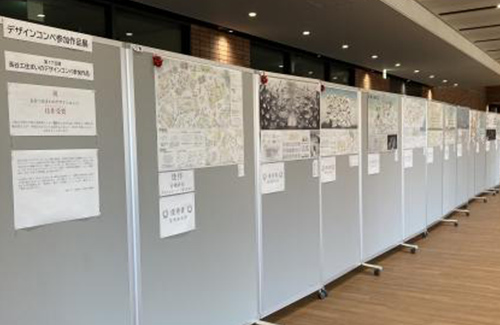

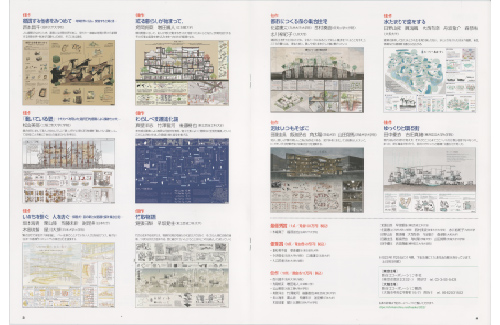

なぜ、このようなチャレンジをするのか。それは大和大学の建学精神である「大志をまとえ」を実践するためです。2020年創立の本学部では、2021年から全国のデザインコンペに応募するようになりました。先輩がいないことを逆手にとって、全国の受賞作品を自分たちの「先輩」の作品として、猛勉強したのです。2021年は20人の参加で5案、今年は1年から4年生までの約60人の参加で15案を提出し、応募件数は全国2位に躍進しました。その結果、2回佳作賞を獲得することができました。

応募後には、毎年応募作品のプレゼンシートを学内で展示し、学生及び教職員による投票で学内賞を選出します。プレゼンシート提出後の学生たちの笑顔は眩しく、コンペ参加後は、設計課題が目を見張るほど進化を遂げます。それぞれの学生の千変万化を見守るのが建築サークル顧問の醍醐味。このような卓越した取り組みの実現は理工学部の全面的なサポートのお陰です。深く感謝いたします。

アクセス

アクセス 資料請求/問合せ

資料請求/問合せ

HOME

HOME